II «Ле Мулен де ла Галетт»

Дитя мое, в конце концов всегда оказываешься прав — весь вопрос в том, чтобы не сдохнуть раньше времени

Выставка открылась в назначенный день. Продолжалась она целый месяц, до 15 мая. Вход стоил один франк, каталог пятьдесят сантимов. Смотреть ее можно было не только с десяти до восемнадцати часов, но и по вечерам, с двадцати до двадцати двух часов.

Кроме одной пастели и шести живописных полотен Ренуара, среди которых были «Танцовщица» и «Ложа», в залах были выставлены работы других батиньольцев, молодой приятельницы Мане Берты Моризо (она позировала для его «Балкона») и художников, приглашенных «со стороны», которые образовали довольно пеструю по составу группу. Буден, один из мастеров старшего поколения, «король неба», как прозвал его Коро, соседствовал здесь с Джузеппе Де Ниттисом, итальянским художником, выставляющимся в Салоне; Дега повсюду его восхвалял с коварной целью умалить достоинства некоторых батиньольцев (Со слов Жоржа Ривьера. ) (но кто мог попасться на эту удочку?). «Поскольку вы выставляетесь в Салоне, — заявил Дега Де Ниттису, — плохо осведомленные люди не смогут сказать, что на нашей выставке представлены только отвергнутые».

Тщетная предосторожность! Как ни надеялся Дега, что участие Де Ниттиса послужит гарантией их общей благонамеренности, оно не могло затушевать того, что выставка эта, необычная сама по себе, была организована вне рамок официального искусства. «Особняком, но рядом с ним», — уверял Дега.(Он писал незадолго до этого: «Реалистическому движению нет больше нужды бороться с другими. Оно есть, оно существует и должно выставляться особняком. Должен существовать Реалистический салон». ) В противовес ему, считали окружающие, и это куда более соответствовало действительности. Провозглашение независимости от метров Салона и от всего, что в их лице, в их творчестве признавали, хвалили и уважали, казалось и смешным и подозрительным одновременно. Подозрительным, потому что свидетельствовало о «дурном направлении умов», отчасти наводившем на мысль о коммунарах и Курбе, этом «негодяе и разрушителе».

С первых же дней залы на Бульваре капуцинок наводнила шумная, возбужденная толпа, которая всячески выражала свое неодобрение, иногда насмешливое и презрительное, иногда раздраженное. Посетители( Они были довольно многочисленны: всего зарегистрировано 3510 посетителей, заплативших за вход. В первые дни ежедневно приходило до 200 человек. ) не задерживались у картин Де Ниттиса или какого-нибудь Мюло Дюриважа. Они толпились у полотен Моне, Ренуара, Сезанна, Писсарро, Сислея и Дега — всех тех, кто этой групповой выставкой внезапно заявил о существовании нового искусства. Неожиданный расцвет. Он медленно подготавливался в тени минувших лет, и теперь вдруг точно брызнул весенний свет, развеявший зимний сумрак. Непостижимый расцвет. Эта живопись, порывающая со всеми условностями академического искусства еще более решительно, чем живопись Мане, не могла не шокировать. Ее «не понимали». Да и были против нее слишком предубеждены, чтобы пытаться ее понять. Впрочем, мазня этой «банды» — трудно поверить, но словечко пустил в ход сам добрейший Коро — превосходила всякое воображение. Глаза, привыкшие к безликой академической продукции, к добросовестным, но пустым ремесленным поделкам, выполненным бездарными руками, видели в этих полотнах одну только размалеванную пестроту. Здесь и не пахло кропотливым трудом. «Непримиримые» (так прозвали батиньольцев), по утверждению зубоскалов, просто выстреливали по полотну из пистолета, заряженного тюбиками с краской, после чего им оставалось только поставить подпись на своих шедеврах.

«Ох и тяжелый день выпал на мою долю, — писал в «Ле Шаривари» от 25 апреля критик Луи Леруа, — когда я отважился пойти на первую выставку, открытую на Бульваре капуцинок, вместе с г-ном Жозефом Венсаном, пейзажистом, учеником Бертена, удостоенным медалей и наград при различных правительствах! Неосторожный отправился на выставку, не подозревая ничего дурного. Он предполагал, что увидит живопись — такую, как везде, хорошую и плохую, чаще плохую, чем хорошую, но которая не покушается на добрые художественные нравы, на культ формы, на уважение к великим мастерам. Ох уж эта форма, ох уж эти мастера! Да кому они нужны, старина? У нас теперь все по-другому.

Войдя в первый зал, г-н Жозеф Венсан получил первый удар — нанесла его «Танцовщица» г-на Ренуара.

— Как жаль, что художник, наделенный некоторым чувством цвета, так плохо рисует. Ноги его балерины кажутся такими же пушистыми, как ее газовые юбки.

— Вы очень строги к нему, — возразил я. — Наоборот, рисунок у него слишком жесткий.

Ученик Бертена, решив, что я иронизирую, вместо ответа только пожал плечами...»

И Луи Леруа продолжал осматривать залы, высмеивая поочередно пейзажи Моне и Сислея, «Дом повешенного» Сезанна, «Прачку» («столь плохо отстиранную») Дега. Свою статью он озаглавил «Выставка импрессионистов». Так он прозвал «непримиримых», обратив внимание на название морского пейзажа Моне «Впечатление. Восход солнца».

«Впечатление, так я и знал. Я говорил себе: раз уж я под впечатлением, должно же там быть что-то запечатлено. Рисунок на обоях в зачаточном виде и то выглядит более законченным, чем эта, с позволения сказать, марина!»

Конечно, раздавались отдельные голоса в защиту вышеупомянутых импрессионистов.(Филипп Бюрти писал о Ренуаре в «Ла Репюблик Франсез» от 25 апреля: «Г-ну Ренуару суждено большое будущее. . Юная балерина поражает своей гармонией «Парижанка» хуже, «Авансцена» (речь идет, несомненно, о «Ложе»), в особенности при зажженном свете, создает полнейшую иллюзию. Неподвижное набеленное лицо дамы, ее руки в белых перчатках: в одной она держит лорнетку, другая утонула в муслине платка, голова и торс обернувшегося мужчины - отлично написанные куски, достойные внимания и похвал». ) Но голоса эти были редкими, едва слышными. Общее мнение сошлось на том, что жертвы Леруа — его статья получила широкий отклик — «объявили войну красоте».(Жюль Кларети.)

Ирония, насмешки, скандальное прозвище, тут нее подхваченное публикой, — вот и все, чего импрессионисты (будем их так называть) добились за месяц выставки, от которой они так много ждали. Отныне им станет еще труднее что-нибудь продать. Надежды, которыми они себя тешили, рухнули. Теперь нь многие коллекционеры польстятся на их картины: прозвище «импрессионист» — это позорное клеймо.

Хорошо было тем батиньольцам, которые были людьми состоятельными или хотя бы располагали средствами к существованию! Но для тех, кто, как Ренуар, мог рассчитывать только на самого себя, настал критический период. Камилю Писсарро в том же году пришлось воспользоваться гостеприимством своего друга художника Лудовико Пьетте в Майенне, в Монфуко. Моне и Сислей (отец которого разорился в 1871 году и вскоре умер) не знали, как они прокормят свои семьи.

Ренуар легче своих друзей переносил трудности. А между тем он лишился поддержки семьи Ле Кер. Влюбившись в старшую дочь Шарля, шестнадцатилетнюю Мари, Ренуар летом послал ей письмо, которое перехватили. Жюль и Шарль отказали художнику от дома. Но у Ренуара было преимущество перед его друзьями пейзажистами: он писал еще и портреты. Хотя заказов было немного, они все же помогали ему сводить концы с концами.(К этому периоду относится портрет жены музыкального издателя мадам Артманн - в настоящее время находится в Лувре. )

В разгар сезона Ренуар несколько раз приезжал к Моне в Аржантей. Аржантей становился подлинным центром импрессионизма. Эдуар Мане поселился на лето в Жаннвилье. Очарованный полотнами Моне и в свою очередь покоренный пленэром, он часто переправлялся на противоположный берег Сены, чтобы писать в обществе своего младшего товарища по искусству. Работы Ренуара он ценил, как видно, куда меньше. Однажды, когда в саду у Клода Мане он писал мадам Моне и ее сына, пришел Ренуар; ему тоже понравился этот мотив, и он стал за мольберт. Возможно, это задело Мане; он, морщась, поглядывал на картину Ренуара и в конце концов шепнул Моне: «Послушайте, этот малый начисто лишен дарования! Вы его друг, вы должны посоветовать ему бросить живопись. Вы же сами видите — не его это дело».( Адольф Табаран сомневается, чтобы Мане когда-нибудь произнес эти слова. Но на них ссылаются и Моне, и Ренуар. )

На почве интереса к парусному и гребному спорту (у Моне была теперь своя лодка-мастерская, как у Добиньи) импрессионисты Аржантейя свели знакомство с Гюставом Кайботтом, страстно увлекавшимся речным судоходством. Гюстав Кайботт был моложе их — ему исполнилось двадцать шесть лет. Холостяк из богатой семьи, совершенно независимый, Кайботт жил на роскошной вилле в Пти-Жаннвилье и там ради собственного удовольствия строил один парусник за. другим. Еще немного, и у него образовалась бы целая флотилия. Ради удовольствия он занимался и живописью. За год до этого он некоторое время посещал уроки Бонна в Школе при Академии художеств, но академизм быстро ему наскучил. Живопись Мане, Моне, Ренуара, которую он теперь открыл, привела его в восторг. Как большинству людей, которых судьба с самого начала слишком баловала и которым не суждено было узнать, что такое борьба за существование — этот путь через триумфальную арку нужды, Кайботту до сих пор удавалось лишь приятно проводить время. Встреча с художниками Аржантейя придала остроту его жизни. Их деятельность привела его в восторг. Но несмотря на их пример, взяв в руки кисть, он оставался робким, лишенным вдохновения. Он не был творцом в подлинном смысле этого слова.(Кайботт оставил больше трехсот живописных работ и пастелей: интерьеры, сцены на пленэре, сцены гребного спорта, виды Парижа и побережья Нормандии, портреты и натюрморты. Его картина «Паркетчики» (1875), находящаяся в Лувре, достойна внимания. ) Но он понимал этих художников, восхищался ими. Побуждаемый своей щедростью, он хотел им помочь, не задумываясь над тем, что, поступая так, сам станет участником их борьбы, что жизнь его обогатится, обретет в этом братстве новый смысл и цель. Щедрость и энтузиазм всегда «окупаются».

Кайботт приглашал импрессионистов к обеду (он поочередно перезнакомился со всеми). Когда мог, всегда старался выручить их деньгами. И покупал у них картины. Причем не те, которые ему особенно нравились, а те, которых никто не покупал. Трудно было бы найти более бескорыстного «покровителя».

Человеческий «пейзаж», на фоне которого протекает жизнь каждого из нас, год от года меняется, — меняется и мало-помалу формируется, в какой-то мере предвосхищая, как сложится наша судьба — преуспеем мы или потерпим неудачу, хотя бы в плане социальном. В этом отношении майская выставка, казалось, должна была повлечь для импрессионистов самые печальные последствия. Но с другой стороны, она открыла их публике, она как бы дала им жизнь — настоящая борьба только теперь и начиналась. И в конечном итоге дружеские связи, которые завязались у художников-батиньольцев (а новых друзей привлекал к ним их талант, и только он один), были важнее, пусть не по непосредственным, но по отдаленным результатам, чем неприятные последствия выставки. Сначала появились Теодор Дюре и Дюран-Рюэль. Теперь к ним присоединился Кайботт. Были еще и другие. В кафе «Новые Афины» на площади Пигаль, где отныне, покинув кафе Гербуа, стали собираться батиньольцы, часто появлялись новые лица. В мастерской Ренуара — тоже. Молодые художники, сбежавшие из Школы при Академии художеств, Фредерик Корде и Фран-Лами, почти ежедневно с наступлением вечера встречались здесь со своим другом, чиновником министерства финансов Жоржем Ривьером. Все трое познакомились с Ренуаром в «Новых Афинах», куда их привел гравер Марселей Дебутен. Элегантный чиновник министерства внутренних дел Лестренге, высокий молодой человек с русой бородкой, страстно увлекшийся живописью Ренуара, как, впрочем, он увлекался эзо-теризмом и кабалистикой, также был одним из завсегдатаев мастерской. Иногда вместе с ним приходил его сослуживец, жизнерадостный и пылкий Эмманюэль Шабрие, на редкость одаренный музыкант-виртуоз, а иногда его друг Поль Лот, если этот смельчак, любивший путешествия и приключения, случайно оказывался в Париже. Это общество, к которому время от времени присоединялись Теодор Дюре или Эдмон Мэтр, вносило оживление в мастерскую. Ренуар, каждое утро с восьми часов встававший за мольберт, отдыхал с друзьями после долгого рабочего дня.

Ренуару немного было нужно, чтобы отвлечься от забот. Однако забот не убывало. 1874 год заканчивался мрачно.

17 декабря с трех часов в мастерской Ренуара происходило общее собрание «Анонимного кооперативного товарищества». Многие члены почли за благо не ответить на приглашение. Было ясно, что импрессионисты вряд ли вновь увидят в своих рядах кое-кого из тех, кто принял участие в их выставке, — они были слишком компрометирующими партнерами. Собравшиеся приступили к подведению финансовых итогов. Итоги были далеко не блестящими.(Входная плата принесла 3510 франков, продажа каталога - 161 франк. Расходы составили 9272 франка, из них 2020 франков за помещение, 983 - за газовое освещение и на уплату рабочим-осветителям, 742 франка за афиши, 141 франк на уплату полицейским и 317 - «отчисления в пользу бедных». ) Казначей в своем отчете отметил — а председательствующий на собрании Ренуар занес это в протокол, — что «после уплаты внешних долгов пассив товарищества все равно достигает 3713 франков (деньги, внесенные пайщиками), а в наличии в кассе 277 франков. Таким образом, каждый член останется должен 184 франка, чтобы погасить внутреннюю задолженность и восстановить общественный фонд».

«В этих условиях, — записано далее в протоколе, — представляется необходимым срочно ликвидировать товарищество». Такое предложение было выдвинуто, поставлено на голосование и принято единогласно. Было решено вернуть пайщикам взносы за второй год. Приступили к выбору ликвидационной комиссии. В ее состав вошли Бюро, Ренуар и Сислей, которым поручено выполнить все необходимые формальности.

А через пять дней после этого собрания в Лувесьенне умер отец Ренуара. Ему было семьдесят пять лет.

Моне и Сислей бедствовали, умоляли Дюре, Кайботта и Мане помочь им.

Ренуар тоже пытался найти выход из нужды. «Мне надо до полудня раздобыть сорок франков, а у меня их всего три». В этом бедственном положении ему вдруг пришло в голову, что распродажа в отеле Друо может поддержать его и его друзей, а тем временем они начнут подготавливать вторую групповую выставку. Эту выставку импрессионисты хотели организовать весной. Но где взять для этого деньги? Сислей, Моне, как и Берта Моризо (она в декабре вышла замуж за Эжена Мане, брата Эдуара), поддержали предложение Ренуара.

Распродажа — на ней было представлено двадцать работ Моне, двадцать одна Сислея, двенадцать Берты Моризо и двадцать Ренуара — состоялась 24 марта 1875 года. В роли эксперта выступил Дюран-Рюэль. Филипп Бюрти написал предисловие к каталогу. Мане, который хотел поддержать своих младших товарищей, за несколько дней до распродажи написал воинственному Альберу Вольфу: «Может статься, Вы пока еще не любите эту живопись. Но Вы ее полюбите. А тем временем, будьте любезны, напишите о ней несколько слов в «Ле Фигаро». В ответ Вольф опубликовал статью, написанную в его обычной саркастической манере.(«Нам, в общем, показалось, что всю эту живопись надо рассматривать, отойдя на пятнадцать шагов, да еще полузакрыв глаза, и, если вам хочется насладиться этими полотнами, хотя бы призвав на помощь воображение, несомненно, надо иметь весьма просторную квартиру, чтобы их развесить. Они представляют собой в цвете то же, что некоторые бредни Вагнера в музыке. Эти художники «впечатления» производят то же впечатление, что кошка, которая вздумала бы прогуляться по клавишам фортепьяно, или обезьяна, завладевшая ящиком с красками». ) Однако заканчивалась эта статья фразой, которая по замыслу критика, очевидно, должна была звучать заманчиво для читателей. «Впрочем, — писал Вольф, — вероятно, тем, кто делает ставку на искусство будущего, здесь есть чем поживиться». Но торговцы картинами не спешили в отель Друо. Зато «зеваки» и «своенравные любители искусства»( Филипп Бюрти в «Ла Репюблик Франсез» от 26 марта 1875 г. ) теснились, там, чтобы позабавиться, глядя на «лиловые поля, красные цветы, черные реки, желтых и зеленых женщин и синих детей, которых жрецы новой школы представили на обозрение публики». (Жижес в «Пари-журналь» от 25 марта 1875 года. ) Торги проходили бурно. Сторонники и противники импрессионистов препирались так яростно, что пришлось обратиться за помощью к полиции, чтобы водворить какое-то подобие порядка. Но все не имело бы значения, если бы распродажа, несмотря на присутствие Дюре, Кайботта и еще нескольких верных друзей, не превратилась, по словам Ренуара, в «разгром». Дюран-Рюэль, которому его обязанности эксперта не позволяли вмешиваться в процедуру торгов, в отчаянии и ярости вынужден был бессильно наблюдать, как за гроши продаются картины его подопечных. Единственное, что ему удалось, — это снять с аукциона несколько картин. Но семьдесят три проданных картины принесли меньше двенадцати тысяч франков.(Точнее, 11491 франк. ) Самая высокая, хотя и смехотворно ничтожная, сумма — четыреста восемьдесят франков — была назначена за картину Берты Моризо. Двадцать картин Ренуара было продано за две тысячи двести пятьдесят один франк, то есть в среднем по сто двенадцать франков за картину. Девять из них были оценены от пятидесяти до девяноста франков каждая. Дороже всего была продана картина, написанная в 1872 году, — «Новый мост»: за нее дали триста франков.

Новое поражение! Но в области искусства те, кому суждено победить, часто идут к конечному торжеству через поражения. Само собой, после распродажи в отеле Друо у Ренуара и его товарищей были причины впасть в отчаяние. Казалось, эта распродажа в еще большей мере, чем выставка, закрыла перед ними все пути в будущее, потому что она как бы доказала — и доказала в цифрах, то есть самым сокрушительным и неоспоримым для нашего мира способом, — что импрессионистов не ставят ни в грош. И тем не менее распродажа оказалась новым этапом на их пути: она принесла им, хотя они еще не подозревали об этом, серьезную поддержку двух лиц, одному из которых суждено было сыграть в жизни Ренуара очень важную, решающую роль. В самом деле, в возбужденной толпе, заполнившей отель Друо, находились двое. Эти два человека, совершенно несхожие между собой, не знали друг друга, как еще накануне не знали импрессионистов; одного из них, чиновника таможенного управления, звали Виктор Шоке, другого, издателя с улицы Гренель, — Жорж Шар-пантье, у него в 1873 году работал на договорных началах бывший полемист из газеты «Л 'Эвенман» Эмиль Золя, ставший уже автором романов о Ругон-Маккарах, но еще не приобретший широкой известности. Восхищенный Шарпантье купил за сто восемьдесят франков картину Ренуара «Рыболов с удочкой».

На другой день после распродажи Ренуар получил письмо от Виктора Шоке, который выражал свое искреннее восхищение его полотнами (эта похвала особенно подбодрила Ренуара после пережитого накануне провала) и спрашивал, не согласится ли художник написать портрет его жены. Само собой, Ренуар тотчас согласился. Но как же он удивился, когда, войдя на улице Риволи, 198, в квартиру этого любителя живописи, о котором Ренуар никогда не слыхал, он обнаружил там удивительное, великолепное собрание Делакруа. Между тем уроженец Лилля пятидесятичетырехлетний Виктор Шоке располагал самыми скудными средствами. В двадцать один год поступив в таможенное управление, он дослужился там до весьма скромной должности, потому что не хотел никуда уезжать из Парижа — арены своих коллекционерских поисков, хотя, переберись он в какой-нибудь пограничный район, он добился бы куда более быстрого продвижения по службе. Поэтому жалованье Шоке оставалось скромным1. Несмотря на небольшую ренту (его родители владели прядильной фабрикой) и на то, что он отказывал себе во всем необходимом, зимою и летом носил один и тот нее изношенный сюртук, на покупки у него оставалось совсем немного денег. Но его редчайший, тонкий и точный вкус в соединении с отличным знанием антикварных лавок, а также с терпением и упорством восполнял недостаток средств. Точно бальзаковский кузен Понс, он обладал «чутьем презренной охотничьей собаки или браконьера, которые знают, где хоронится единственный во всей округе заяц». К тому же Шоке использовал слепоту своих современников. Безразличный к чужому мнению, не собираясь ни спекулировать, ни похваляться своей коллекцией, он полагался только на свой вкус. Ничто не могло поколебать его уверенности, он не слушал ничьих возражений. Единственным критерием было для него удовольствие, какое он получал от произведения искусства, и только оно. Презираемый публикой Делакруа был великой страстью этого увлекающегося человека. Поглощенный одной мечтой, неутомимый в своих поисках, перерыв сотни парнасских лавочек, он добился того, что по одному собрал двенадцать холстов, акварелей и рисунков художника, которому он поклонялся(К концу жизни у Шоке было восемьдесят два произведения Делакруа, из них двадцать три работы маслом ), а также три работы Курбе, одну Коро, фарфор, драгоценную мебель, в том числе кресла, обитые розовым шелком, которые, по слухам, стояли когда-то в Трианоне. Квартира Шоке была настоящим музеем.

За год до этого друзья Шоке отговорили его пойти на выставку импрессионистов. Он порвал с этими друзьями, которые лишили его целого года наслаждения.(Это были его собственные слова при первой встрече с Моне, с которым он познакомился в феврале 1876 года. «Подумать только, - сказал Шоке, - что я потерял целый год, что я мог увидеть ваши картины на год раньше! Как могли меня лишить такого наслаждения?» ) Счастливый случай привел его в отель Друо, где он купил «Вид Аржантейя» Моне. Глядя на полотна Ренуара, он уловил в них родство с живописью Делакруа. Когда-то, за год до смерти Делакруа, в марте 1862 года, Шоке просил художника написать портрет его жены. Метр романтизма в любезном письме отклонил это предложение, сославшись на то, что у него «побаливают глаза». Шоке решил, что портрет его жены может написать Ренуар. Он сразу лее сказал художнику, что ему хотелось бы видеть на этом портрете за спиной модели одну из картин своей коллекции. «Я хотел бы видеть вас вместе — вас и Делакруа».

Энтузиаст Шоке, наделенный обостренной чувствительностью, которая одухотворяла его красивое лицо с небольшими живыми глазами, открытым лбом, тонкими, седыми, откинутыми со лба волосами и короткой ухоженной бородкой, бесконечно притягивал Ренуара. Художник и коллекционер с первой минуты поняли друг друга. Обоим была присуща безмятежная ясность духа, свойственная людям, которых их страсть изолирует от повседневной обыденности.

В ближайшие лее месяцы Ренуар продал Шоке много своих картин. Но ему очень хотелось познакомить коллекционера с произведениями других импрессионистов, в частности Сезанна. Ренуар был уверен, что Шоке оценит его живопись. Так и произошло, едва Шоке, которого Ренуар привел в лавку папаши Танги, увидел картины художника из Экса. С той поры Сезанн стал для Шоке вторым Делакруа. (Коллекция Виктора Шоке, оставшаяся после его смерти, насчитывала, кроме уже упомянутых произведений Делакруа, Курбе, и Коро, тридцать два произведения Сезанна, одиннадцать - Ренуара, одиннадцать полотен Моне, пять - Мане, одно - Сислея, одно - Писсарро и одно - Берты Моризо.)

После неудачной распродажи в отеле Друо импрессионисты решили повременить с подготовкой выставки.

Под кровом Сислея и Моне, казалось, навеки поселилась нужда.

«Дела все хуже и хуже, — писал Моне 28 июня Эдуару Мане. — С позавчерашнего дня у меня нет в кармане ни гроша, и ни мясник, ни булочник больше в долг не отпускают. Хоть я и верю в будущее, но, как видите, настоящее довольно тягостно... Не могли бы Вы прислать мне с обратной почтой двадцатифранковый билет? »

Ренуар продолжал кое-как перебиваться. Он по-прежнему наведывался в «Ла Гренуйер», иногда вместе с Кайботтом. Особенно его притягивал отель-ресторан папаши Фурнеза под мостом Шату. Папаша Фурнез, которому худолшик приводил множество клиентов, избрал самый изящный способ его отблагодарить: он заказал ему портреты — свой и дочери, красотки Альфонсины.(Этот портрет известен под названием «Улыбающаяся дама». ) Служащий Дюран-Рюэля, Легран, который решил открыть собственный магазин на улице Лаффит и постоянно выставлять там произведения импрессионистов, (Этот магазин открылся в доме 22-бис, т. е. поблизости от галереи Дюран-Рюэля, которая помещалась в доме 16. )также заказал Ренуару портрет своей внучки Дельфины. Для художника это был прекрасный повод блеснуть талантом. Детская прелесть, в чем-то еще скованная и угловатая, в чем-то уже немного жеманная, двойственность несформировавшегося существа, в котором иной раз проглядывают черты будущего взрослого человека, но которое в иные минуты еще как будто целиком принадлежит забытому, заповедному миру детства, пробуждали новые струны в душе Ренуара и очаровывали его.

Прихоть коллекционера Дольфюса вновь заставила Ренуара помериться силами с Делакруа. Дольфюс, прежде уже покупавший картины Ренуара, поручил ему сделать для него копию с «Еврейской свадьбы». Ренуар предпочел бы копию с «Алжирских женщин», но Дольфюсу хотелось иметь именно «Еврейскую свадьбу». Взявшись за этот заказ против воли, художник выполнил его довольно неудачно. Тем более что полотно, висевшее рядом с картиной Делакруа в Лувре, то и дело его отвлекало — это был портрет мадам Ривьер, написанный Энгром. Ренуар всегда восхищался этим произведением, а теперь оно нравилось ему еще больше, чем прежде. «Что за шея у мадам Ривьер!» — повторял он. Художник, написавший эту восхитительную шею, не мог быть холодным академиком, как утверждали большинство импрессионистов. «По моему характеру меня тянет к Делакруа... Но разве это причина, чтобы я не восторгался Энгром?» Великолепная моделировка, полнота выражения формы, совершенство линии и сдерживаемая, завуалированная, но властная чувственность, та подчиненная художнику страсть, которая оживляет написанные им тела и лица... По мере того как Ренуар вглядывался в портрет мадам Ривьер, в душу его закрадывалось сомнение. В нем поселилась смутная тревога. Впоследствии эти свидания с Энгром принесут свои плоды. В глазах Ренуара импрессионизм был всего лишь названием.

Благодаря Теодору Дюре круг знакомых Ренуара расширился. Сразу после войны 1870—1871 годов Дюре совершил полуторагодичное кругосветное путешествие вместе с дельцом и экономистом, итальянцем по происхождению Анри Чернусски. С Дальнего Востока они привезли коллекцию бронзовых изделий, керамики, иллюстрированных книг, которая привлекала все более и более многочисленных любителей японского искусства. Запад познакомился с этим искусством только в начале 60-х годов XIX века, но теперь страстно увлекся им.(До 1854 года Япония была недоступна для иностранцев. ) Они вывезли также из японского города Кориама маленькую собачку с длинной черно-белой шерстью, породы, которую доныне никогда не вывозили в Европу, нечто вроде королевского спаниеля. Эта собачка по имени Тама (по-японски «сокровище») послужила Дюре предлогом, чтобы ввести Ренуара в дом Чернусски. Незадолго до этого торговец коньяком попросил Мане написать спаниеля для его собственной коллекции. Теперь Ренуар должен был написать Тама для Анри Чернусски.

В отеле возле парка Монсо, где жил финансист(После смерти Чернусски в 1896 году отель и содержащиеся в нем коллекции по завещанию владельца стали собственностью города Парижа (музей Чернусски). ), Ренуар завязал знакомство с крупными коллекционерами, такими, как Шарль Дедон и банкир Шарль Эфрюсси. Пристрастие к японскому искусству — а оно оказало более или менее непосредственное влияние на Мане, Дега, Моне... — предрасполагало этих коллекционеров к пониманию импрессионизма. Они с большим участием отнеслись к Ренуару, рекомендовали его как портретиста и стали покупать у него картины. В частности, Дедон приобрел юную «Танцовщицу», о которой журналист из «Ле Шаривари» писал, что у нее «пушистые ноги».

Но вскоре Ренуару посчастливилось заручиться и более могущественной поддержкой. Приобретший его «Рыбака с удочкой» Жорж Шарпантье пожелал встретиться с художником. Таким образом Ренуар был принят в одном из самых блистательных столичных салонов.

Наследник своего отца Жерве Шарпантье, основателя издательской фирмы, публиковавшей произведения великих романтиков, Жорж Шарпантье (ему исполнилось двадцать девять лет, у него были приятные манеры, миловидное лицо с тонкими усиками, на котором лежала тень мечтательности и грусти) в юности вел довольно рассеянную жизнь блудного сына из добропорядочной семьи. Зизи (его прозвали так за легкое заикание) был завсегдатаем кафе Тортони и заведений «Ла Гренуйер». «Поехали к Фурнезу, Жорж, там будут роскошные женщины!» Он мечтал стать художником и сохранил смутные сожаления о несостоявшейся судьбе, к которой его, судя по всему, влекла ее показная легкость, обманчивый соблазн богемного существования. Этим и объяснялось, почему его жена Маргарита Лемонье так охотно принимала в своем салоне художников — ловкий, чисто женский способ заглушить тоску мужа и пресечь его тягу к богемной жизни, подменяя эту жизнь неким ее подобием.

Дочь Габриэля Лемонье, который в эпоху Второй империи был придворным ювелиром, но частично разорился во время войны 1870—1871 года, мадам Шарпантье выросла в среде крупной буржуазии. Ее семья на протяжении веков дала Франции немало именитых граждан, литераторов и ученых, как, например, ботаник Луи-Гийом Лемонье, благодаря которому, по словам Кювье, во Франции акклиматизировались «ночная красавица с продолговатыми цветами, розовая акация и миндальное дерево с атласными лепестками». Талант светского общения был в семье Лемонье почти наследственным. Выйдя замуж за Жоржа Шарпантье весной 1872 года, Маргарита сразу же открыла салон в их квартире на набережной Лувра, где в ту пору жила молодая чета. Незадолго до знакомства с Ренуаром супруги Шарпантье перебрались в особняк на улице Гренель, 11(Он был снесен в 1962 году. ), смежный с особняком герцогини д'Юзес на улице Ла Шез. Книжный магазин разместился на первом этаже, жилые комнаты — на втором.

Трудно предположить, чтобы мадам Шарпантье и в самом деле искренне и безраздельно, а не из любезности восхищалась писателями, художниками, Политическими деятелями, теснившимися в ее салоне. Подлинное восхищение, подобно некоему бродилу, будоражит вею душу человека, требуя полной отдачи, душевного бескорыстия, самозабвения, а судя по всему, дочь ювелира этими свойствами отнюдь не обладала. У мадам Шарпантье были тонкие губы, легко складывавшиеся в ироническую улыбку, серые с зеленоватым отливом глаза, и держалась она так, как впору было бы королеве. Среда, в которой она родилась, привычка к роскоши, высокопоставленные знакомства, всеобщие комплименты и знаки внимания укрепили в ней чувство превосходства, и оно проглядывало в некоторой снисходительности ее тона, который ни полученное ею воспитание, ни светская любезность не могли полностью замаскировать. Гости салона на улице Гренель способствовали престижу хозяйки — они составляли ее придворную свиту. Женщины, от которых ничто не укрывается, прозвали ее Мария-Антуанетта (на костюмированных балах она любила переодеваться королевой Трианона), но, так как мадам Шарпантье была невысокого роста, они ядовито уточняли, что она похожа на Марию-Антуанетту, «укороченную снизу».

На самом деле у них было немало причин завидовать этой выдающейся женщине. Ее ярко выраженная индивидуальность, ум, культура — кстати сказать, мадам Шарпантье принимала самое непосредственное участие в делах издательства и, несомненно, на них влияла, — обаяние, благовоспитанность, такт, а также ее терпимость, а может, кто знает, и равнодушие к чужим мнениям и страстям тех, кто бывал у нее в доме, позволили ей придать необычайный блеск и особый характер своему салону: она принимала в нем и даже стремилась привлечь в него людей самого разного круга, происхождения и убеждений, лишь бы они были знамениты или талантливы.

Несостоявшееся художественное призвание Жоржа Шарпантье, горячий интерес, который этот добродушный человек питал к живописцам, удовольствие, доставленное ему «Рыбаком с удочкой», открыли Ренуару двери салона Шарпантье. Он появился там, робея и пытаясь прикрыть свою светскую неопытность нарочито неловкими выходками, которые обезоруживали именно потому, что, стараясь казаться грубым, он неумело переигрывал. (Внучатый племянник мадам Шарпантье, Мишель Робида, посвятивший интересные работы истории своей семьи, справедливо обратил внимание на странный, полушутовской тон писем Ренуара супругам Шарпантье. Вот один из примеров. «Дорогой друг, - писал он однажды Жоржу Шарпантье, - дозвольте Вас спросить, не представится ли возможности до конца месяца получить три сотни франков, если это, конечно, возможно, в чем я, конечно, прошу извинения, и это в последний раз, и отныне я буду писать самые банальные и дурацкие письма и ни о чем не просить, потому что Вы мне больше ничего не должны, кроме уважения, ибо я старше Вас. Не посылаю Вам счета, ибо не имею его...» )Супруги Шарпантье делали все, чтобы он чувствовал себя у них так же свободно, как многие из его знакомых и друзей, которых он здесь встретил. Это были Дега, Мане, который переходил из гостиной в японскую курительную комнату, непринужденно поддерживая светскую беседу и ухаживая за хорошенькими женщинами, в частности за Изабеллой Лемонье, младшей сестрой хозяйки дома; Де Ниттис, критик «Ле Раппель» Эрнест д'Эрвилли, также поддерживавший импрессионистов во время распродажи в отеле Друо, и Эмиль Золя, который наконец добился успеха своим романом «Преступление аббата Муре», — честолюбие, жажда победы, боевой задор и тайно обуревавший его суровый пламень чувствовались в каждом слове писателя, в каждом жесте. «Казалось, он всегда спорит со своим собеседником», — отмечал Жорж Ривьер.

Но как раньше в кафе Гербуа, а теперь в «Новых Афинах», Ренуар и в этом салоне держался чуть-чуть в стороне, довольствуясь тем, что наблюдал, следя своим настороженным птичьим взглядом за гостями Шарпантье. Вот Флобер, который своим густым голосом отпускает «чудо-о-вищные» шуточки. «Он похож, — говорил о нем Дега, — на полковника в отставке, который занялся продажей вин». Вот поэт Теодор де Банвиль, вот Жюль Ферри и Барбе д'Оревильи, «коннетабль от словесности», в узком сюртуке, стянутом красным поясом. «Если я начну исповедоваться, сударь, я лопну...» Вот Эмиль Бержера, друг детства издателя, Эдмон де Гонкур, которого Барбе д'Оревильи зовет «вдовой» после смерти его брата Жюля, — с моноклем в глазу, прямой, угрюмый, молчаливый, необщительный, он изображает на лице скуку, а на самом деле умирает от зависти. Вот две дочери Теофиля Готье — Жюдит, жена Катюля Мендеса, которая пописывает критические статьи, выступая решительной противницей современного искусства («На выставке есть свой шут...» - писала она о Мане во время скандала с «Олимпией» в Салоне 1865 года в газете «Л'Антракт» от 19 мая. ), и Эстелла, жена Бержера. Вот светский живописец Каролюс-Дюран, своим бахвальством и тщеславием, а также экстравагантными костюмами он заслужил прозвище «Гарцующий Дурак». Вот Жорис-Карл Гюисманс, мрачный верзила, худой и костлявый, со спутанной белобрысой бородой. Вот Эннер, художник благоразумно академического толка, ставший с прошлого года членом жюри Салона, когда-то он бывал в кафе Гербуа. Эннер переходит от группы к группе «своей тяжеловатой поступью эльзасского сапожника» (Жорж Ривьер. ), каждому отвечая не спеша, с хитроватым добродушием и выраженным эльзасским акцентом. Скромность его, быть может, и не наигранна, но он ее сознательно подчеркивает, впрочем не питая никаких иллюзий насчет своих «творений», но просто радуясь тому, что сделал такую удачную карьеру, получив когда-то Римскую премию; он считает, что, «если тебе это по плечу, лучше писать картины, чем тачать башмаки, как пришлось бы ему в своей деревне».(Жорж Ривьер. ) Рядом с ним автор «Тартарена из Тараскона», любезный, мягкий, деликатный Альфонс Доде; певучим голосом с теплыми южными интонациями он рассказывает забавные истории, а поодаль восхитительная восемнадцатилетняя актриса Жанна Самари, которая 24 августа дебютировала во Французской комедии и на которую Ренуар уже нацелил свой «цепкий взгляд».(Жорж Бессон. )

Супруги Шарпантье заказали Ренуару несколько портретов, прежде всего своих детей Жоржетты и Поля.(Мишель Флоризон, а следом за ним и Мишель Робида упоминают портрет матери издателя, якобы написанный раньше этих двух портретов. Но тут они просто перепутали два имени. На портрете, который они имеют в виду - он написан в 1869 году, - изображена мадам Теодора Шарпантье, теща Шарля Ле Кера. ) Роскошь, которой окружали себя издатель и его жена, для Ренуара была надежным импульсом вдохновения. Художник с нескрываемым удовольствием передавал в цвете элегантную и уютную атмосферу этого дома. Свет, играющий на дорогих тканях и ласкающий кожу, нравился Ренуару, обогащал новыми гранями его мастерство.

Заказанные супругами Шарпантье портреты прибавились к заказам Шоке и Дюран-Рюэля, который тоже пожелал, чтобы Ренуар написал его внучку Жанну. Благодаря всем этим новым знакомствам, которые начинали умножаться, у Ренуара появилась надежда стать модным портретистом. Для него это был бы верный способ избавиться от постоянной нужды.

Конечно, она не шла ни в какое сравнение с нуждой, в которой прозябали Моне, Сислей или Писсарро, но все-таки и Ренуару приходилось туго. У него едва хватало средств на оплату жилья. Когда наступил срок очередного платежа, ему как-то удалось в обмен на свою «Ложу» выманить четыреста восемьдесят франков у своего соседа с улицы Сен-Жорж, мелкого торговца картинами папаши Мартена. Это была неслыханная удача. Мартен слыл скрягой — художники и маклеры по продаже картин посмеивались, глядя, как он засовывает всякую всячину, скупаемую по пути (старые вещи, железный лом), в мешок, с которым никогда не расстается. Мартен еще долго потом корил Ренуара, что тот «воспользовался обстоятельствами ».

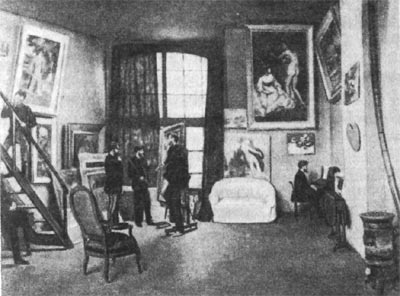

Ф. Базиль. В мастерской художника. 1870. Базиль показывает Э. Мане (в шляпе) и стоящему левее К. Мо-не большую картину. На лестнице Э. Золя. На краю стола у лестницы О. Ренуар. За пианино Э. Мэтр.

Дела Дюран-Рюэля шли все так же плохо. По договоренности с ним импрессионисты решили наконец попытать счастья, организовав вторую выставку.

Дж. Уистлер. Портрет Теодора Дюре. 1885

Ее решено было открыть через несколько месяцев — в начале апреля 1876 года — в галерее Дюран-Рюэля.

* * *

Ряды импрессионистов поредели.

Если первая выставка объединила тридцать художников, то во второй их было всего девятнадцать. Притом среди этих девятнадцати были новые лица, такие, как Кайботт, выставивший своих «Паркетчиков», и Марселей Дебутен. Зато Сезанн своих работ не прислал. Мане по-прежнему упорно отказывался участвовать в подобных демонстрациях, несмотря на оскорбительный отказ, которым в эту самую пору его встретило жюри очередного Салона.

Двести пятьдесят два произведения были вывешены в галерее на улице Ле Пелетье. Ренуар выставил пятнадцать картин, шесть из которых принадлежали Шоке, две Дольфюсу, одна Леграну — портрет его внучки, две Пупену, тоже когда-то служившему у Дюран-Рюэля. Кроме многочисленных портретов, художник выставил еще этюд обнаженной на пленэре, «Женщину за фортепиано» и «Завтрак у папаши Фурнеза».

Посетители держались почти так лее враждебно, как и во время первой выставки, но число их, судя по всему, сократилось. Зато критики посвятили импрессионистам множество статей. Все газеты, начиная от «Ле Пти журналь» до «Л'Опиньон насьональ», от «Ле Суар» до «Л'Эвенман», от «Ла Пресс» до «Ле Конститюсьо-нель», поместили отчеты о выставке. Но какие злобные, какие враждебные! Нашлось, правда, два-три критика, которые хвалили или по крайней мере пытались по-разному оценить разных художников. Но это были исключения. Большинство просто скопом ополчились против всех художников Дюран-Рюэля, этих «импрессионистов», как они их именовали, «которые позволяют себе пренебрегать всеми правилами, делать все шиворот-навыворот, нимало не заботясь ни о здравом смысле, ни о правдоподобии». От этих картин «встали бы на дыбы лошади омнибуса». Люди у них похожи «на трупы в морге». Право же, «смотреть на подобные вещи вредно». ( Цитаты из «Ла Франс» и «Ле Пей» от 4 апреля 1876 года. )Не обошлось и без политических выпадов. Либеральная газета «Ле Раппель» 9 апреля опубликовала сравнительно благожелательный отзыв о выставке(Он был подписан Эмилем Блемоном. Сотрудник Эрнеста д'Эрвилли Блемон купил две картины на распродаже в отеле Друо. ), через два дня консервативная «Ле Монитер универсель», сославшись на эту статью, заявила: «Что ж, вполне естественно. Непримиримые в искусстве протягивают руку непримиримым в политике!»

Только к одной картине некоторые критики отнеслись снисходительно. Это был портрет во весь рост жены Моне, Камиллы, которую художник написал в японском костюме, — нашелся любитель, который не пожалел за нее две тысячи франков. Но в этом успехе большую роль сыграла мода на японское искусство.

Приходивший в галерею Виктор Шоке, не жалея красноречия, пытался убедить посетителей, знакомых и далее незнакомых, насколько хороши выставленные картины. Некоторые вежливо улыбались в ответ, некоторые отвечали насмешками. Шоке не сдавался и продолжал свою агитацию. Он пытался даже склонить на сторону импрессионистов критика Альбера Вольфа. Этот критик из «Ле Фигаро» любил называть себя «первым острословом в Париже». Но по общему мнению, он был в Париже первым уродом: прилизанные, жирные от помады волосы, дряблая кожа, желтоватое широкоскулое лицо с бледными губами — «на эдакую физиономию впору надеть штаны».(Эти слова принадлежат Луи Вейо; по адресу Вольфа их произнес Жорж Ривьер. ) Теперь нее Вольф проявил себя самым злобным врагом импрессионистов в направленном против них памфлете, который он опубликовал, презрев заступничество Шоке.

«Над улицей Ле Пелетье тяготеет проклятие, — писал он 3 апреля в своем «Ла Каландрие паризьен». — После пожара в театре Оперы (Оперный театр, расположенный на улице Ле Пелетье, за два с половиной года до этого был уничтожен пожаром. ) на квартал обрушилось новое бедствие. У Дюран-Рюэля недавно открылась выставка — называют ее художественной. Безобидный прохожий, привлеченный рекламой, которая украшает фасад, входит, и его испуганному взору представляется зловещее зрелище: пять или шесть безумцев (среди них одна женщина) — группа несчастных, пораженных манией честолюбия, — собрались здесь, чтобы выставить свои произведения.

Некоторые, глядя на эти опусы, смеются. У меня при виде их сжимается сердце. Эти, с позволения сказать, художники именуют себя непримиримыми, импрессионистами. Они берут холст, краски, кисти, накладывают разноцветные мазки как бог на душу положит и ставят под ними свою подпись. Вот так в приюте Вилль-Эврар душевнобольные подбирают на дороге камешки, воображая, будто нашли бриллианты. Ужасное зрелище человеческого тщеславия, доводящего до помрачения рассудка. Попробуйте втолковать господину Писсарро, что деревья не бывают сиреневыми, что небо не похоже на только что сбитое масло, что ни в одной стране не видывали того, что он пишет, и ничей разум не в силах воспринять подобную несуразицу! С таким же успехом вы попытались бы убедить пациента доктора Бланша, вообразившего себя папой римским, что он живет не в Ватикане, а в квартале Батиньоль. Подите-ка образумьте господина Дега: растолкуйте ему, что в искусстве есть определенные понятия — рисунок, цвет, исполнение, замысел. Он расхохочется вам в лицо и обзовет реакционером.(Дега, в частности, выставил картину «Контора по продаже хлопка в Новом Орлеане». (В настоящее время - в музее По.) ) Или внушите господину Ренуару, что женское тело — это не нагромождение разлагающейся плоти с зелеными и фиолетовыми пятнами, которые свидетельствуют о том, что труп уже гниет полным ходом!

Есть в этой группе, как, впрочем, во всех знаменитых бандах, женщина. Зовется она Берта Моризо, и на нее любопытно посмотреть: она сохраняет женское изящество вопреки разгулу обезумевшего рассудка.

И вот это нагромождение гнусностей выставляют на всеобщее обозрение, не задумываясь о последствиях, которые это может повлечь за собой! Вчера на улице Ле Пелетье арестовали беднягу, который, выйдя с этой выставки, начал кусать прохожих.

А если говорить серьезно, безумцы достойны сожаления: щедрая природа наделила некоторых из них изначальными дарованиями, которые могли бы сформировать из них художников. Но, восхищаясь друг другом, в своем общем безумии члены этого кружка кичливой и шумной посредственности возвели в принцип отрицание всего того, что составляет искусство. Привязав связку старых кистей к палке от метлы, они превратили ее в свое знамя. Прекрасно сознавая, что полное отсутствие какого бы то ни было художественного образования навеки закрыло перед ними возможность преодолеть глубокую пропасть, отделяющую потуги от подлинного произведения искусства, они упорствуют в своем неумении, равном их самомнению, и каждый год перед открытием Салона выставляют свои написанные маслом и акварелью мерзости, протестуя против великолепной французской художественной школы, столь богатой славными именами. Эти бедные безумцы уподобляются поэту, который, служа у кондитера, ловко рифмовал бы вирши для конфет, но, не имея понятия ни о правописании, ни о стиле, ни о мысли, ни об идее, вздумал бы объявить: «Время Ламартина миновало. Дорогу непримиримому поэту!»

Я знаком с некоторыми из этих несносных импрессионистов, это очаровательные молодые люди, глубоко убежденные в своей правоте, воображающие всерьез, что нашли свой путь в искусстве. Видеть их так же грустно, как смотреть на помешанного, которого я наблюдал в Бисетре: в левой руке он держал, как скрипку, совок для угля и, упираясь в него подбородком и водя палочкой, которую считал смычком, уверял, что исполняет «Карнавал в Венеции», который будто бы с успехом играл в присутствии всех коронованных особ. Поставьте этого виртуоза у входа на выставку, и художественный фарс на улице Ле Пелетье будет завершен».

«Обнаженная» Ренуара, на которую обратил внимание Вольф и в которой он не усмотрел ничего кроме «нагромождения разлагающейся плоти», навлекла на художника и другие издевки. В этой картине художник пытался передать трепет солнечных бликов на женском торсе, виднеющемся среди зелени. Юное тело испещрено пятнами теней и рефлексов. «У вашей модели была оспа»,— объявил Ренуару некий критик, указав на фиолетовые пятна на коже. «И чувствовалось, — рассказывал Ренуар, — что он говорит «оспа», чтобы остаться в рамках приличия и не сказать чего-нибудь похуже». Для глаз, привыкших к наготе академических ню, подобный этюд обнаженного тела (Купленная Кайботтом картина в настоящее время находится в Лувре. ) именно в силу своей правдивости, непосредственности видения мог показаться неправдоподобным. А между тем какой юностью напоено это полотно! Свет кажется в нем таким же молодым, как эта свежая, словно бы только-только расцветшая плоть. Да и сам мир кажется созданным сию минуту. От этого полотна, омытого свежестью рассвета, поднимается песнь во славу невинной красоты земных творений. «Я всегда старался, — скажет позднее Ренуар, — писать людей, точно прекрасные плоды». Эта картина с ее простодушной и безмятежной чувственностью — воистину языческий гимн.

Натурщицу для этой солнечной картины, юную обитательницу Монмартра по имени Анна, к Ренуару привел молодой художник Анри Жерве, избравший вполне официальную карьеру. Анна принадлежала к тем монмартрским девушкам, которые растут в убогих жилищах, в нездоровой тесноте, при матерях, постоянно меняющих дружков, и с детства обречены на панель. Едва достигши пятнадцати-шестнадцати лет, они в первый раз попадают «в беду». Легкомысленные созданья, которые мечтают только о сиюминутном удовольствии, о какой-нибудь побрякушке, которой им хочется себя украсить, или о воскресенье, когда очередной кавалер повезет их в «Ла Гренуйер», были не столько развращены, сколько беззаботны. Кстати, у них были свои принципы и своя мораль. Порывы сердца, находившие отзвук в их песенках, служили им оправданием. Они отдавались, а не продавались, даже когда им выпадала удача завести состоятельного и щедрого дружка. Большинство уличных цветочниц, маленьких швей и модисток ни за что бы не согласились — о, не то что позировать обнаженной, об этом не могло быть и речи (раздеваться за деньги перед мужчиной, который пишет, было в их глазах верхом испорченности), но и просто позировать в будничном платье, не расставаясь ни с одной принадлежностью своей одежды. Ренуару зачастую приходилось вступать в длительные переговоры, заручившись поддержкой матерей и торжественно поклявшись, что он не будет просить увеличить ни на один сантиметр вырез в корсаже платья, чтобы убедить ту или другую девушку, пленившую его взор, позировать ему разок-другой.

Добродетель Анны была менее щепетильна, и Ренуар этим воспользовался. Он написал с нее еще одну обнаженную в уверенной широкой манере, сочную и осязаемо плотскую. Но что такое происходило с Ренуаром? Если торс залитой солнцем обнаженной женщины как бы утверждал оригинальнейшие поиски в импрессионистском направлении, то в этом этюде сидящей обнаженной женщины (В настоящее время находится в музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. ) чувствовались совсем иные задачи. Стремление к организованности линий, к строгости... Немногочисленные любители живописи, проявлявшие интерес к работам Ренуара, упрекали его, что он слишком часто меняет свою манеру. Некоторые, в частности, сожалели, что он не пишет больше в том стиле, на который он, казалось, сделал заявку в «Ложе». Публика любит находить в художнике то, что ее в нем однажды привлекло. Новое, неожиданное удивляет и смущает. Оно вносит хаос в тот порядок, к которому люди интуитивно стремятся ради собственного спокойствия, может- быть по своей лени, но еще в большей мере, несомненно, из страха перед меняющейся, развивающейся жизнью, которая вновь все подвергает пересмотру. Но творческому процессу неотъемлемо присущ этот динамизм. «Почему от меня требуют, чтобы я повторял «Ложу», когда я нашел нечто другое?» — удивлялся Ренуар. В сидящей обнаженной, написанной им с Анны, ощущается влияние, которое станет потом неотступным, — влияние Энгра.

Но разве и самому импрессионизму не была свойственна та же динамика? Нет никакого сомнения, что в этом в большой мере и состояла сильная сторона направления, развивавшегося под ярлыком, которым его однажды случайно наградил газетный писака, чтобы позабавить своих читателей.

В импрессионизме не было ничего искусственно заданного. Как и сама жизнь, он весь был — порыв, развитие, непостоянство. Индивидуальности, объединенные в нем, повиновались, и не могли не повиноваться, своей собственной судьбе. Ренуар думал о портрете мадам Ривьер. Мощные складки горы Сент-Виктуар будоражили мысли Сезанна в Провансе.

Импрессионизм делал свое дело. Несмотря на всевозможные нападки, его влияние ширилось. В статье, опубликованной 6 мая 1876 года в газете «Ле Сьекль», Кастаньяри отмечал, что оно чувствуется даже в официальном Салоне.

«Для нынешнего Салона характерно решительное стремление к свету и к правде... Не отдавая себе в этом отчета, толпа признает правоту новаторов. Ее привлекают картины, написанные на природе и стремящиеся только к правдивости изображения, а картины, писанные, что называется, «по памяти», задуманные и исполненные в мастерской без помощи модели, она обходит стороной. Так вот, во всем этом сыграли свою роль импрессионисты! Люди, побывавшие в галерее Дюран-Рюэля и видевшие правдивые и трепетные пейзажи г-д Клода Моне, Писсарро, Сислея, изящные и полные жизни портреты г-на Ренуара и м-ль Моризо, многообещающие интерьеры г-на Кайботта, великолепные хореографические этюды г-на Дега, нисколько в этом не сомневаются. Для этих художников пленэр — наслаждение, поиски светлых тонов и отказ от темной живописи продиктованы глубокими убеждениями. Вот почему необходимо, чтобы они были выставлены в Салоне и своим присутствием подтвердили свершившуюся эволюцию и придали ей ее подлинный масштаб».

Но по правде сказать, эволюция, которую отмечал Кастаньяри, не имела серьезного значения. Просто художники-ремесленники ловко «приспосабливали» импрессионизм «ко вкусу зевак», (Выражение, употребленное Писсарро в письме к сыну Люсьену от 7 января 1887 г. ) чтобы приправить им свою продукцию. «Нас расстреливают и при этом обчищают наши карманы», — с презрением говорил Дега.

Импрессионизм делал свое дело, но меле тем в нем уже начали зреть противоречивые силы, которые подспудно сотрясали его. Сомнения, волновавшие двух молчальников, одного смешливого, другого угрюмого — Ренуара и Сезанна, — еще никак не проявлялись. Однако в маленькой, на тридцати восьми страницах, брошюре «Новая живопись, по поводу группы художников, выставлявшихся в галерее Дюран-Рюэля», напечатанной в издательстве Дантю одним из завсегдатаев кафе Гербуа и «Новых Афин», Дюранти, выявились вдруг кое-какие разногласия.

Ожесточенный своими неудачами литератор, которого никто не читал, Дюранти из всех импрессионистов теснее всего сблизился с Дега. Прочитав его брошюру, Моне и Ренуар сразу (и не без оснований) предположили, что она вдохновлена Дега. В самом деле, это был занятный критический опус: в нем не было названо ни одного имени, не было ссылки ни на одно конкретное произведение, кроме произведений Дега, которого, впрочем, Дюранти тоже не называл, но на которого указывал весьма прозрачными и хвалебными намеками. Однако важнее всего была сама суть брошюры. Она довольно точно характеризовала вклад, внесенный новаторами.

«Шаг за шагом, следуя своей интуиции, — писал Дюранти, — они пришли к тому, что стали разлагать солнечный свет на его лучи, на его составные части и воссоздавать его в его целостности посредством общей радужной гармонии, которую они сообщают своим полотнам. В смысле изысканности видения, тончайшего проникновения в колорит они достигли совершенно выдающихся результатов».

Но Дюранти принадлежал к числу тех людей, которые просто так не расточают похвал. Он сопроводил хвалебные слова таким количеством оговорок, что его труд в конечном итоге не мог не задеть тех, кого он именовал своими «друзьями».

«А теперь, — писал он в заключение, — я хочу пожелать кораблям попутного ветра, чтобы он привел их к Островам блаженства. А лоцманов призываю к осторожности, решимости и терпению. Плавание опасное, им следовало бы погрузиться на более мощные и надежные корабли, некоторые их лодочки слишком уж маленькие и утлые, они годны лишь для каботажа. А речь идет, напротив, о живописи дальнего плавания!»

Поль Дюран-Рюэль. Фотография 1910 года

Трудно было бы выражаться с более оскорбительным доброжелательством. Но хотя этот двусмысленный текст и возмутил Ренуара и Моне, они решили отмолчаться.

* * *

На вершине Монмартрского холма, среди садов, огородов и посевов люцерны, благодаря которым тогдашний Монмартр сохранял свой деревенский облик, почти над самой улицей Лепик возвышались две старинные ветряные мельницы (от прежних тридцати их теперь на холме оставалось всего три) — «Ле Раде» и «Ле Блют-Фен». Вот уже в течение многих поколений они принадлежали семье мельников Дебре. Возле мельницы «Ле Блют-Фен», где по временам еще перемалывали зерно и корни растений для парфюмеров, Дебре устроили танцевальный зал — это был большой четырехугольный сарай с низким потолком и эстрадой для оркестра, вокруг которого шла чуть приподнятая над землёй галерея, заставленная столиками. Галеты, которые семейство Дебре подавало клиентам к сладкому вину, считались фирменным блюдом и дали название этому танцевальному заведению — «Ле Мулен де ла Галетт». По воскресным и праздничным дням с трех часов пополудни здесь начинались танцы. Мужчины платили за вход по двадцать пять сантимов. И еще двадцать сантимов стоила каждая кадриль. «Раскошеливайтесь!» — кричал «зазывала», пробираясь среди парочек. В полночь заведение закрывалось.

Ренуар часто приходил в «Ле Мулен де ла Галетт» с Жоржем Ривьером, Фран-Лами и их близким другом Норбером Генеттом, двадцатидвухлетним художником. Ренуару очень нравилось балагурство этого сына парижских предместий. Здесь они порой встречали Жерве, Корде и Дега. Впрочем, и многие другие художники приходили в «Ле Мулен». Они смешивались здесь с толпой завсегдатаев, людьми семейными, мало похожими на обычных посетителей подобного рода танцевальных площадок и прочих заведений у подножия холма, таких, как «Ла Рен Бланш», «Л'Элизе-Монмартр», «Ле Шато Руж» или «Ла Белль ан-Кюисс», переименованная теперь в «Ла Буль Нуар».

Среди этой публики Ренуар чувствовал себя как рыба в воде. В теплое время года здесь всегда царила атмосфера народного гулянья. Сарай распахивали настежь, и тайцоры высыпали во двор — он тянулся позади эстрады для музь!кантов, и земля на нем была выровнена. Здесь они кружились под жирандолями в тени чахлых акаций Вокруг стояли столики и скамьи. И пока молоденькие монмартрские девушки отплясывали со своими кавалерами, их семьи с выводками ребятишек рассаживались вокруг столов, болтали, смеялись и грызли галеты, запивая их пивом или вином. Мелодии польки и кадрили, возгласы и крики, доносившиеся из соседних двориков, где девчонки и мальчишки передразнивали танцующих, и с карусели, расположенной позади мельниц, — все это оживление наполняло радостью сердце Ренуара.(Впоследствии «Ле Мулен де ла Галетт» сильно изменилась (см «Жизнь Тулуз-Лотрекз», ч I, гл 3) ) Это зрелище, которое многие сочли бы вульгарным, было для него воплощением народного здоровья. «Свобода, никогда не доходящая до разнузданности! Бесшабашность, никогда не доходящая до грубости!» Видел он в этом и современное воплощение того, что существовало и будет существовать всегда, — образ вечной молодости (о Ватто!), пьянеющей от танцев и любви.

Ренуар набросал по памяти эскиз бала под открытым небом. Однажды этот набросок привлек внимание Фран-Лами, рассматривавшего картины в мастерской на улице Сен-Жорж. «Непременно напишите эту картину!» — сказал он Ренуару. Ренуар и сам об этом мечтал: он уже много месяцев обдумывал, как бы написать прямо на месте большую картину — бал в «Ле Мулен де ла Галетт». Но как трудно было осуществить этот замысел! Нужны были натурщицы, помещение, где хранить картину и все свои принадлежности и временно поселиться самому, и наконец, деньги, чтобы покрыть дополнительные расходы.

Но как раз в это время Ренуару щедро заплатили за портрет молодой женщины с двумя дочерьми — тысячу двести франков. Он решился и однажды теплым майским утром отправился на Монмартр с Ривьерой, чтобы найти подходящее помещение. Они долго бродили по холму и наконец свернули в маленькую крутую улочку старого предместья — улицу Корто. Тротуара здесь не было, вымощена улица была плохо, посередине проходила сточная канава, по которой стекала грязная вода, — и вдруг на створчатой двери одного из ветхих домишек друзья увидели объявление: «Сдается меблированная квартира».

Друзей встретила приветливая консьержка, которая показала им громадный сад с многочисленными лужайками и великолепной аллеей, подальше — фруктовый сад, огород, а в самой глубине — сплошной ряд высоких тополей. И повсюду цветы: повилика, жасмин, сирень... Вдали виднелось аббатство Сен-Дени и холмы Мон-моранси. Дом, построенный в 1650 году, был когда-то фермой, которая не раз перестраивалась и расширялась. В ее внутренней архитектуре чувствовался заметный разнобой, но в целом ансамбль был просто очаровательным. Ренуар даже не рассчитывал на такую удачу. Консьержка предложила ему две комнаты на втором этаже, под самой крышей, а на первом этаже бывшую конюшню, которая могла служить кладовой, — и все это за сто франков в месяц. Ренуар тут же согласился. (Этот дом, расположенный по улице Корто, 12, в настоящее время самый старинный на Монмартре. В XVII веке, 15 июня 1680 года, его купил актер труппы Мольера Роз де Розимон и превратил его в свой загородный дом. После Ренуара в этом доме жили многие художники, писатели, в частности Андре Антуан, Максимильен Люс, Отон Фриез, Рауль Дюфи, Пульбо, Леон Була, Эмиль Бернар, Сюзанна Валадон и Утрилло, Пьер Реверди, Галанис...)

На другой же день он перебрался на Монмартр и пустился на поиски натурщиц. С помощью друзей, в частности таких первоклассных танцоров, как Фран-Лами и Жерве, он старался уговорить тех постоянных посетительниц балов в «Ле Мулен де ла Галетт», которых он хотел изобразить на своей картине, чтобы они ему позировали. Мода на широкополую женскую шляпу, которую ввела исполнительница главной роли в популярной тогда пьесе «Серебряные литавры», помогла дипломатическим переговорам. Ренуар купил несколько таких соломенных шляп с большой красной лентой и раздавал их направо и налево. Эти шляпы творили чудеса. Однако не все оказывались сговорчивыми - в частности, заупрямилась одна из самых хорошеньких участниц танцев в «Ле Мулен» - шестнадцатилетняя Жанна.

В конце концов Ренуару удалось уговорить мать (за день позирования он обещал платить девушке десять франков), а после нескольких сеансов он узнал от самой Жанны, почему она отказывалась. Несколько раз в неделю Жанна отправлялась не в швейную мастерскую, как предполагала ее мать, а в Буживаль с молодым богатым любовником, который давал ей денег, чтобы восполнить потерянный заработок. Соглашение с Ренуаром нарушало этот любовный сговор. Ренуар тотчас согласился тайком предоставлять влюбленной девушке необходимую свободу.

Впрочем, скоро у него оказался избыток натурщиц. Благодаря соломенным шляпам по Монмартру пополз слух, что жилец с улицы Корто — человек состоятельный. Матери подбивали дочерей воспользоваться счастливым случаем. А некоторые сами приводили девушек к художнику, расхваливая их достоинства. Иногда совершенно неожиданные! «Поверите ли, Ортанс еще десятилетней девочкой получила награду по арифметике!» Упомянутая Ортанс не только была начисто лишена женской привлекательности, но вдобавок еще и косила. Ренуар, который никого не хотел обижать, не знал, как поделикатней избавиться от Ортанс. Решив, что Лот (прервав свою полную приключений жизнь, он поступил на службу в агентство Гавас) может устроить девушку, которая так хорошо считает, секретарем, он поручил Ортанс его попечениям.(«А дальше вышло так, что «слепой как крот» Лот влюбился в дурнушку, - рассказывает Жан Ренуар. - Он устроил ее на службу и сошелся с ней. Ошалев от гордости, что ей удалось прельстить такого благородного господина, девица приобрела уверенность и стала разыгрывать роковую женщину. Вскоре в агентстве Гавас не осталось мужчины, с которым она бы не переспала. «Форменная потаскушка», - говорил о ней Лот. Несколько лет спустя ее мать явилась к Ренуару, который встретил ее не без опаски. Но она пришла его благодарить. «Моя дочь живет теперь с поэтом-символистом. Водится она только с интеллигентными людьми. И подумать только, не будь вас, она так и путалась бы с мальчишками, которые не умеют писать без ошибок!» )

По утрам Ренуар работал в саду на улице Корто. Снова изучая игру солнечных бликов, просачивающихся сквозь листву, он написал в большой аллее картину, всю трепещущую от света и пронизанную теплым колоритом, — «Качели».(Купленная Кайботтом, она в настоящее время находится в Лувре. ) Позировала для нее Жанна. После полудня Ренуар отправлялся в «Ле Мулен», захватив набросок «Бала», который ему помогал нести Ривьер. Хотя путь до «Ле Мулен» был недолгим, он порой не обходился без приключений, так велика была картина — метр тридцать один на метр семьдесят пять. Когда поднимался ветер, «рама рвалась у нас из рук, грозя улететь через Монмартрский холм, точно бумажный змей», вспоминал Жорж Ривьер.

Бал не при вечернем освещении, а при свете дня, под акациями, на свежем воздухе, с его весельем и яркими красками хотел запечатлеть на своей картине Ренуар и, как раньше в торсе обнаженной Анны и в «Качелях», пытался передать игру солнечных пятен, мерцание света и тени (причем тень была не менее теплой и трепетной, чем свет), которое как бы вливалось в ритм танца.

На переднем плане сестра Жанны, Эстелла, на плечо которой опирается другая женщина, сидя на скамье, болтает с Фран-Лами, Генеттом и Ривьером, перед которыми стоят стаканы с гренадином. Среди танцующих можно узнать Лота, Корде, Лестренге и Жерве

Чуть поодаль, позади скамьи, выделяется танцующая парочка, которая явно забавляет Ренуара. Молодая женщина Маргарита Легран, с глазами, совершенно лишенными ресниц, не отличалась красотой, но в ее внешности, несомненно, была своеобразная выразительность. Живая, бойкая Марго водила сомнительные знакомства и якшалась со всяким сбродом. Ренуар часто возмущался ее неаккуратностью. И однако, несомненно, его привлекала эта натурщица, хотя он и исправлял некоторые недостатки ее лица. Нравился ему и жизнерадостный, пылкий нрав Марго. Во время сеансов Ренуар потешался, глядя, как бесцеремонно она обращается со своим кавалером, художником-кубинцем, носившим пышное имя дон Педро Видаль де Соларес-и-Карденас. Этот нескладный верзила, на голову выше Марго, был человеком мягким, застенчивым и всегда как бы растерянным. Чтобы растормошить этого кавалера, которого к ней приставил Ренуар и который казался ей слишком уж церемонным, она обращалась к нему на арго, заставляла его отплясывать с ней вихревые польки и напевала ему более или менее двусмысленные песенки.

Чуть наклонив голову, Ренуар наблюдал за танцующими, а потом быстро накладывал цветные мазки, перекрещивая их и сплавляя...

Фран-Лами и Корде часто писали рядом с Ренуаром в саду на улице Корто. В полдень трое художников, обыкновенно вместе с Ривьером, а иногда с Соларесом и Генеттом, шли завтракать на угол улицы Соль и Сент-Рюстик, к Оливье во «Фран-Бювер». «Когда в то знойное лето выпадали редкие дождливые дни»,

Ренуар для собственного удовольствия расписывал стены кабаре «пейзажами и сельскими сценами».(Жорж Ривьер )

Вечером друзья, чтобы отдохнуть, спускались вниз на бульвар Рошешуар, где на пустыре за три года до этого раскинул свой невзрачный шатер странствующий цирк Фернандо. Гвоздем программы был клоун Медрано по прозвищу Бум-Бум. Цирковая труппа собиралась дать всего несколько представлений, но успех ее был так велик, что цирк здесь и остался. Год назад шатер заменили каменным строением. Очень скоро художники стали его завсегдатаями. Впоследствии Ренуар написал портреты двух юных жонглерш. Но он написал их при дневном освещении. Жалкий свет масляных кинкетов отбрасывал на лица слишком много уродливых теней, чтобы цирковое зрелище как таковое могло вдохновить кисть Ренуара. Как правильно отмечал друг Ренуара Ривьер, Ренуар не был похож на Дега — этот противник пленэра любил цирк Фернандо, кафе-концерты и театры, где его неумолимый талант подмечал и передавал на полотне обнажающие, разоблачительные искажения, вызванные искусственным освещением. А певец счастья нуждался в том, что украшает творения природы и представляет их в самом выгодном свете, — он нуждался в солнце.(Картина «Жонглерши» в настоящее время находится в Институте искусств в Чикаго Цирк Фернандо вдохновил Дега на его знаменитую «Лолу» (1879) В этом цирке писали также Сера и Тулуз-Лотрек, о котором можно сказать то же, что сказано о Дега )

Это вовсе не означает, что Ренуар не знал печальной и уродливой стороны бытия. Просто он не любил заострять на ней внимание. Будь это в его власти, он просто вычеркнул бы ее из жизни. Отношения, завязавшиеся у Ренуара с натурщицами и их семьями, ввели его во многие монмартрские дома. Трудно было поверить, глядя на кокетливых танцорок «Ле Мулен де ла Галетт» в их нарядных платьях, что по вечерам они возвращаются в убогие лачуги. Горек был контраст между блестящей показной стороной их жизни и трущобами, где на нескольких квадратных метрах ютились взрослые и дети. У Ренуара сжималось сердце, когда он видел, в каких антисанитарных условиях растут эти полуголодные дети. Многие умирали в младенчестве, становясь жертвами того образа жизни, который утвердился на Монмартре: здесь царила бедность, семья редко бывала семьей, улица и ее радости манили и разгул становился нормой, да и, в конце концов, для этих беззащитных существ он был единственным способом уйти от мерзости будней.

Художник пытался чем-нибудь помочь детям Монмартра. Он мечтал создать благотворительное учреждение, которое опекало бы самых отверженных из монмартрских ребятишек. Он рассказал об этом мадам Шарпантье, портрет которой как раз собирался написать.(В настоящее время находится в Лувре. ) Но неожиданный шумный успех романа Золя «Западня», который печатался в газете из номера в номер, взбудоражил весь дом на улице Гренель. Мадам Шарпантье, хоть и заинтересовалась планами художника, была теперь слишком занята, чтобы воплотить их в жизнь. Ренуар решил не откладывать дела в долгий ящик и взялся за него сам.

Работая над окончательным вариантом своего «Бала»(Картина, купленная Кайботтом, в настоящее время находится в Лувре. Интересно отметить, что Кайботт приобрел три лучших произведения, в которых Ренуар старался передать эффект лучей солнца, просачивающихся сквозь листву: торс Анны, «Качели» и «Бал». Первый вариант «Бала» приобрел Шоке.), он вместе с Ривьерой, Корде, Фран-Лами и некоторыми своими натурщицами организовал в «Ле Мулен де ла Галетт» праздник, который, по его замыслу, должен был дать сбор, необходимый для организации такого патронажного учреждения. Но хотя в представлении участвовал знаменитый артист Коклен-младший, денег оно принесло мало, и Ренуару пришлось отказаться от своего человеколюбивого замысла.()

В конце лета в Париж вернулись те, кто уезжал на отдых. Ренуару было заказано несколько портретов, в том числе Эжена Спюллера, человека, близкого семье Шарпантье, — он был главным редактором основанной в 1871 году Гамбеттой газеты «Ла Репюблик франсез», в которой Филипп Бюрти вел отдел искусства.

Ренуар писал заказанные ему портреты и в то же время продолжал работать на улице Корто. В знак прощания с этим домом, который в течение нескольких месяцев был свидетелем его «веселого труда»(Впоследствии мадам Шарпантье подхватила этот проект и организовала «Ясли» - учреждение, существующее и в наши дни. Только теперь оно называется «Ясли - новая звезда французских детей». ) и с которым он собирался расстаться в середине октября, он написал большую композицию «Выход из консерватории».( В настоящее время находится в Фонде Барнза в Мерионе (США). ) Среди его натурщиц была обитательница Монмартра Нини, которая уже не раз ему позировала. Эта юная блондиночка была тихой, молчаливой, незаметной. После сеансов она засиживалась в мастерской, перелистывая какую-нибудь книгу или занимаясь шитьем. Иногда за ней заходила ее мать. «Представляете, господин Ренуар, какие опасности подстерегают мою Нини? Такую хорошенькую девушку так трудно уберечь!» — вздыхая, говорила она. И доверительно объясняла Ренуару: «Понимаете, ей нужен покровитель. Человек солидный, с положением, который обеспечит ее будущее. Да я вовсе не мечтаю для нее о каком-нибудь лорде или русском князе, я просто хотела бы, чтобы у нее был свой уютный семейный очаг». И, уходя, добавляла: «В общем, ей нужен человек, который бы ее понял, мужчина вроде вас, господин Ренуар! »(«Мечта этой матери не сбылась, - писал Ренуар. - Нини влюбилась в актера монмартрского театра, исполнявшего роль де Бюсси в спектакле «Графиня Монсоро», имевшем в ту пору шумный успех, и вышла за него замуж «Моя дочь обесчестила нас», - воскликнула мать, узнав об этой катастрофе». ) Ренуару предстояло написать еще один портрет из тех, что были заказаны в кругу, близком дому Шарпантье, — портрет жены Альфонса Доде. Очень немногие люди нравились Ренуару так, как этот романист. Их сближало многое. Обоим была свойственна страстная любовь к жизни, ко всему прекрасному в ней, сочувствие чужим страданиям, пренебрежение к условностям и конформизму, простота в отношении к людям и к окружающему миру. Ренуар с удовольствием принял приглашение Доде погостить месяц в его имении Шанрозе.

В этой деревне, расположенной на опушке Сенарского леса, на высоком берегу Сены, жил когда-то Делакруа.

«Шанрозе — деревушка из комической оперы, — писал он в 1862 году. — Здесь живут одни лишь франты и крестьяне, глядя на которых можно подумать, что они только что переоделись за кулисами. Даже природа кажется здесь подгримированной. Меня раздражают все эти садики и домики, оборудованные парижанами...»

Но в Шанрозе был Доде, которому «нравится видеть выражение счастья в чужом взгляде», была мадам Доде, чье тонкое, с чистыми линиями лицо написал Ренуар(Этот портрет в настоящее время находится в Лувре. ), были долина и берега реки, поросшие кустарником, и отсветы осеннего неба в воде — то, что вдохновило художника на пейзаж в желтом, синем и зеленом (Приобретенный Кайботтом, он в настоящее время находится в Лувре. ) , а кроме того — и это не пустяк, — было воспоминание о Делакруа...

Как дань памяти художнику, который долгое время указывал ему путь, Ренуар вложил в письмо к Фран-Лами розу, сорванную в Шанрозе.

|

ПОИСК:

|

© BIOGRAPHY.ARTYX.RU, 2001-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://biography.artyx.ru/ 'Биографии мастеров искусств'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://biography.artyx.ru/ 'Биографии мастеров искусств'