Глава V

В жизни большого художника наступает однажды трудный день: все, что сделано, начинает представляться несовершенным, привычная работа перестает приносить радость, чувство тревоги поселяется в душе. Недовольство собой окрашивает все мысли. Постепенно, а иногда внезапно в уме возникают две возможности: одна - терпеливо следовать прежней дорогой, другая - резко свернуть с пути медленного подъема, одолеть гору в лоб, подняться па высоту, где прежде еще не бывал никто. Перед таким выбором некогда стоял Данте. Он мог спокойно продолжать начатое книгой "Новая жизнь" - первым в Европе психологическим романом в стихах и прозе. Следование по этому пути умножило бы его славу. Он мог бы прибавить к уже написанным латинским трактатам новые. Но Данте решает создать свою "Комедию", впоследствии названную - "Божественная" и вместившую все, что поэт знал и думал о жизни, о прошлом, о настоящем, о будущем, о природе, об истории, о боге. Сервантес мог продолжать начатое своими пасторальными историями и был бы, наверное, не забыт. Но перед ним забрезжил замысел "Дон Кихота", овладел всеми его помыслами, и он бесстрашно принялся за титанический труд, навеки обессмертив свое имя. Данте и Сервантесу, когда они начинали работать над своими величайшими произведениями, было уже немало лет. Большая часть жизни осталась позади. Огромный опыт был уже накоплен.

Дюреру, когда он задумал "Апокалипсис", было всего двадцать семь лет. Отважное решение! Сама форма издания, избранная им, была необычной. Современники привыкли к религиозным книгам с гравюрами-иллюстрациями. Эти издания покупали ради текста, иллюстрации играли в них скромную роль. Были привычными и гравюры на евангельские сюжеты в отдельных листах. Дюрер же задумал нечто новое: полтора десятка больших гравированных листов с короткими цитатами на оборотах, листов, объединенных в одно целое, альбом иллюстраций, как назвали бы такое издание теперь. Альбом, где главенствует изображение. Во времена Дюрера для такого издания еще не было даже обозначения - предшественников оно не имело. "Апокалипсис" Дюрера - важная глава не только в истории изобразительного искусства, но и в истории книгопечатания,- новый тип издания. Это новшество в книжном деле выражает умонастроения переломного времени. Поглощенный своими раздумьями, Дюрер был необычайно чуток к ним, он не выражал их логически, облекая в слова, но отзывался на них как художник своими произведениями. "Апокалипсис", появившийся в канун наступающего XVI века,- убедительнейшее тому свидетельство. Многие верующие постепенно отдалялись от католической церкви. Их начинало тяготить богатое убранство храмов, торжественное богослужение на латыни, сложный ритуал. Им хотелось предаваться благочестивым размышлениям дома, наедине с самим собой или среди близких. Скромная черно - белая гравюра начинает говорить их сердцам больше и языком более внятным, чем скульптура и живопись алтарных изображений. Перемена эта, знаменующая приближение Реформации, ощущалась в воздухе, и Дюрер был одним из первых, кто отозвался на нее.

На смену рукописной Библии с рисованными от руки инициалами, переплетенной в дорогой переплет, доступной только церквам, монастырям и самым богатым мирянам, пришла сравнительно недорогая печатная Библия. Но и она поначалу могла быть куплена немногими. Альбом изображений па библейские темы должен быть еще доступнее.

Дюрер условился со своим крестным Кобергером печатать "Апокалипсис" в его типографии. В качестве издателя он выступит сам и гордо напишет па последнем листе: "...напечатано в Нюрнберге Альбрехтом Дюрером, художником". Еще одна характерная черта времени и личности. Дюрер не довольствовался тем, что он всего лишь - всего лишь! - художник. Стремился еще к одному роду деятельности. Весь риск огромной работы и непривычного издания Дюрер взял на себя, хотя никто не мог предсказать, будет ли иметь успех такая затея. Все это сложности немаловажные. Но что они по сравнению с дерзостью самого замысла?

"Апокалипсис" - самая таинственная, самая темная, самая запутанная часть "Нового завета". Даже Лютер признавался, что плохо понимает ее.

"Апокалипсис" возник в среде ранних христиан как яростный памфлет на императорский Рим, как манифест всех, кого Рим угнетал, порабощал, истреблял. "Апокалипсис" - призыв к угнетенным претерпеть все испытания, но не терять веры в победу над злом.

В последующие века, когда христианская церковь завоевала господствующее положение, "Апокалипсис" стал источником вдохновения еретиков. На нем основывались их пророчества. В таинственной мистической форме выражался дух борьбы. О личности автора "Апокалипсиса" - книги, которая иначе называется "Откровением от Иоанна",- почти ничего не известно. Единого автора у этой книги, по - видимому, вообще не было. В ней объединено несколько текстов, написанных разными людьми в разное время. Такова точка зрения современной пауки.

Дюрер же смотрел па автора "Апокалипсиса" так, как учила церковь его времени, и так, как о его жизни рассказывала знаменитая "Золотая легенда" Якоба из Ворагина - собрание житий, популярнейшее и любимейшее чтение его эпохи. Легенда отождествляла Иоанна Евангелиста и Иоанна Богослова, а историю его как автора "Апокалипсиса" излагала так: покинув Иерусалим, Иоанн возглавил христианские общины Малой Азии. Когда здесь началось преследование христиан, его схватили и доставили в Рим. Император Домициан приказал бросить его в котел с кипящим маслом. Но Иоанн вышел из котла невредимым. Потрясенный император не решился назначить новой казни. Он сослал Иоанна на остров Патмос. Здесь тому явились чудесные пророческие видения, которые он и записал в "Книгу о тайном откровении Иоанна, называемую Апокалипсисом".

Предание об Иоанне поразило воображение Дюрера. Образ слабого человека, наделенного такой могучей силой духа, что против него бессильны все гонители, постоянно занимал его. Недаром он вложил столько чувства в гравюру "Мучения св. Екатерины".

Но в авторе "Апокалипсиса" были и другие черты, покорившие Дюрера. Человек этот тоже был художником, художником слова; он обладал безграничной фантазией, неисчерпаемым образным даром, красочным слогом. Все, что он хотел поведать людям, он выражал языком сложных и смелых метафор, поразительных дерзких сравнений. Он подбирал их с земли и доставал с неба. Он обращался к краскам зримого мира и к туманным видениям мира воображаемого. Он влагал в каждый образ многие скрытые смыслы и оставлял огромный простор воображению.

Дюрер читал эти страницы, и перед ним плыли облака, пылали светильники, вспыхивали на небе звезды, сверкал обоюдоострый меч, зеленело дерево жизни, белели одеяния праведников, расстилалось прозрачное, как кристалл, море, в небе блистал престол, подобный драгоценным камням яспису и сардису, а радуга над ним была подобна смарагду. Загадочные шестикрылые звери - один сходный со львом, другой - с тельцом, третий - с человеком, четвертый, подобный орлу, окружали престол... Каждая такая строка напоминала обо всем виденном наяву и во сне. А Дюреру часто снились сны красочные и фантастические. Просыпаясь, он даже записывал их, а иногда зарисовывал. Многоцветный язык "Апокалипсиса", восходивший к древним восточным сказаниям, волновал его своей таинственностью. Он до головокружения вчитывался в загадочные страницы...

Язык "Апокалипсиса" соединял речения многословные, туманные, тревожно загадочные с краткими и ясными, как мудрая народная пословица. Недаром они вошли во многие языки мира. Многократно повторялся на страницах "Апокалипсиса" призыв: "Имеющий уши, да слышит!" Здесь осуждался тот, кто хочет остаться от всего в стороне, не говорить пи "да" ни "нет": "Ты ни холоден, ни горяч, а если бы ты был холоден или горяч! Но, так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих!"

Дюрер не хотел быть извергнутым из уст. Он был горяч. Он принялся за свой "Апокалипсис".

Образы, то поразительно яркие, то таинственно туманные, мудрые изречения, страстные призывы - все служит в "Апокалипсисе" для выражения нескольких главных мыслей. Одна из них пронизывает всю книгу: конец света приближается грозно и неотвратимо.

Подобные представления в средние века распространялись как духовная эпидемия. Одна такая волна прокатилась по Европе в преддверии конца первого тысячелетия. Первый день тысячного года будет последним днем существования света, решили люди. Земледельцы Франции, Германии и Италии стали забрасывать поля. Горожане не строили новых домов. Люди распродавали или бросали свое имущество. Все жили ожиданием Страшного суда и конца света: молились, постились, совершали покаянные паломничества. Конец света не наступил. Прошло пять веков, и эти настроения, никогда полностью не угасавшие, снова овладели людьми. Теперь конца света ждали в 1500 году.

Все жили в тревоге и страхе. Особенно в Германии. Страна была раздроблена. Попытки императора Максимилиана ввести реформы, укрепить имперские законы, установить единый имперский налог внесли в жизнь простых людей только новые тяготы. Князья, светские и духовные, города, епископства, монастыри враждовали между собой, добиваясь все новых и новых привилегий. Над каждым простым человеком было множество господ. Каждый приказывал, требовал, взыскивал, повелевал. Искать справедливости было бессмысленно. Законов множество, толкуются они по произволу, и только одно право соблюдается в стране - право сильного. Маленький человек живет в вечном страхе. И самые мрачные его опасения постоянно сбываются.

А тут еще император задумал поход на Рим. Городам и сословиям пришлось раскошелиться. Но плакали их денежки! Император потерпел неудачу. Его войско вернулось обратно и, разочарованное неудачей, превратилось в огромную опасность для соотечественников: солдаты стали разбойниками и грабителями. К тому же они принесли с собой из Италии в качестве главного трофея сифилис. Он стал истинным бедствием. Медики бессильно пожимали плечами, священники говорили о новой божьей каре, посланной людям за грехи.

Неудачные попытки укрепить империю, провал похода на Рим мало занимали бы скромных бюргеров, ремесленников, крестьян, если бы их не заставляли за все это расплачиваться. Росли цены, деньги падали в цепе. А тут еще на конец века пришлось несколько неурожайных лет и эпидемий.

Простые люди, не знавшие, как свести концы с концами, с обидой и недоумением взирали на то, как роскошно и пышно живут знатные. А небогатое рыцарство изо всех сил тянулось за знатью и было готово продать что и кого угодно, лишь бы покрасоваться. В хрониках сохранилась бесстрастная запись о некой рыцарской вдове. Она продала целую деревню со всеми ее кителями, землей и угодьями единственно по той причине, что ей захотелось нарядиться по случаю турнира. Она сшила себе на все вырученные деньги весьма красивое платье из голубого бархата. Бессердечная мотовка была не единственной. А ведь простые люди знали что почем! Один аршин полотна на рубаху стоил столько, сколько 12 килограммов ржи, один аршин бархата - столько, сколько 1691 килограмм, а один аршин нарядной венгерской ткани - столько, сколько 2823 килограмма. Ну хорошо, полотно крестьянин мог и не покупать, ткал сам. О бархате он не помышлял. Но за подкову он должен был отдать 8,2 килограмма ржи, за вилы - 25 килограммов, за топор - 135 килограммов. А как ему без подковы, без вил, без топора! В неурожайные годы - а они повторялись часто - крестьянину продать нечего, прокормить бы семью, а в урожайные - цены на хлеб, овощи, виноград падали, и получалось, что он весь год задаром гнул спину. Налоги и поборы год от года росли, и крестьянину жилось хуже, чем отцу, а если верить старикам, так гораздо хуже, чем деду. Оставалось думать, что наступили последние времена. По всей Германии пустовало все больше и больше земель. Все больше и больше крестьян, разорившись, искало работу в городе, а пускали их туда неохотно. Многие нанимались в солдаты или подавались в бродяги.

А в городах тоже не все было ладно. Подмастерья помогли понять, что творится с ними. Все труднее выбиться в мастера. Отчаявшись, они пробуют отстоять свои права, хотя бы в качестве вечных подмастерьев. Но это им удается плохо. Воистину наступили последние времена. Но и самим мастерам, если послушать их, тоже несладко. Купцы сбивают цены. Покупают сырье, раздают его по деревням, платят за работу гроши, а готовое продают по цене куда ниже той, по которой продаст свою работу честный ремесленник. Люди гонятся за дешевкой. Им и дела нет, что это вещи, неведомо кем и невесть как сработанные! Ремесленники разоряются. Многие запутываются в делах, которые приводят их на скамью подсудимых. Это происходит повсюду в стране, случается и в Нюрнберге, как о том свидетельствуют городские хроники.

А в Нюрнберге именно в эти годы особенно тревожно. Постоянно происходят стычки с рыцарями-разбойниками. Они грабят не только купеческие обозы, но и крестьян, которые трудятся на землях, принадлежащих городу.

В тот самый год, когда Дюрер работал над "Апокалипсисом", город снарядил войско и с немалыми жертвами разгромил крепость Роттенберг, откуда рыцари начинали свои набеги. Эта победа только усилила распри с бургграфом Роттенбергским, давним противником Нюрнберга, предводителем рыцарей-разбойников. В мирном доме каждого горожанина всегда наготове оружие. Тревожны ночи и неспокойны дни. Поистине наступили последние времена.

Веками люди привыкли искать утешение в церкви. Но доверие к ней пошатнулось. Да и могло ли быть иначе, если во главе ее в эту пору стоял папа Александр VI из рода Борджиа, походивший не столько на наместника бога на земле, сколько па тех римских императоров, что преследовали первых христиан! Паломники, вернувшиеся из Рима, потрясению рассказывали о его беспутстве и алчности, шепотом добавляли, что он - отравитель.

А в немецких монастырях чревоугодничали, пьянствовали, развратничали. Даже высокие степы не могли скрыть этого от мирян. Тот, кто осмеливался поднять голос против пороков духовенства, осудить церковь за отступление от древних христианских заповедей, кончал па костре, как крестьянский проповедник Ганс Бегайм в Германии пли прогремевший па всю Италию Савонарола. Воистину наступили последние времена!

Слух многих и многих оказался открытым для пророчеств "Апокалипсиса", для предсказаний о конце мира. Люди воспринимали его страницы, как сегодняшние кровоточащие, современные. Однако "Апокалипсис" вызывал такой отклик, потому что был источником не только отчаяния, но и надежды, в нем звучала вера во второе пришествие Христа, который установит на земле тысячелетнее царство правды, справедливости, всеобщего равенства п благоденствия. Эта проповедь впервые прозвучала, когда рушился рабовладельческий строй, когда страдания и бедствия угнетенных стали невыносимыми. На рубеже XV и XVI веков, в пору великих потрясений и опасностей, она вновь привлекла души людей, даруя им надежду.

"Апокалипсис" - книга отчаяния и упования. В ней то сгущается чернейшая тьма, то загорается ярчайший свет. Это книга бездонных бездн и высочайших вершин. Ток неистового трагического напряжения течет между ее полюсами. "Апокалипсис" захватил Дюрера мощностью контрастов, величием образов, загадочной сложностью символов. Он прочитал его, как книгу о своем трудном и бурном времени.

Пятнадцать гравюр большого формата были созданы за несколько месяцев 1497 - 1498 годов. В них запечатлено не только огромное трагическое содержание, но и мучительное борение художника за совершенство, его простодушие и его мудрость, его связь с прошлым и прорыв в будущее. В этом произведении есть все, что свойственно великим созданиям переломных эпох.

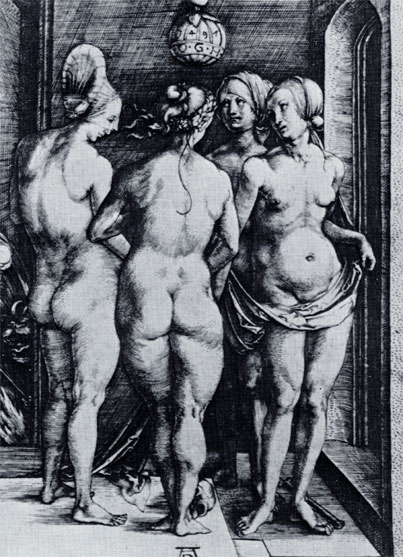

Четыре ведьмы. Гравюра па меди. 1497

Дюрер воздвиг на листах своего "Апокалипсиса" каменные города и взрастил могучие деревья, привел толпы людей, заставил течь реки, шуметь леса, шелестеть травы, корабли качаться на волнах, а лебедей медленно скользить по воде. А в небеса над этим прекрасным миром он поместил видения, загадочные и грозные, то остающиеся в горних высотах, то надвигающиеся на землю.

Традиция изображений па апокалипсические темы сложилась в Европе давно. Она жила и в иллюстрациях, и в картинах, в церковных витражах, в чудовищах, вырезанных из дерева пли изваянных из камня. Непосредственным же толчком для Дюрера послужило издание, предпринятое Кобергером. В Кёльне появилась Библия с гравюрами. Несколько из них относились к "Апокалипсису". Библия имела успех. Антон Кобергер - у него было хорошее чутье на вкусы покупателей - приобрел деревянные доски этих гравюр и повторил их в своем издании. Эту Библию Дюрер знал с детства и, должно быть, имел свой экземпляр. Чем могли помочь Дюреру гравюры предшественников? Пожалуй, только тем, что подсказали, какие эпизоды выбрать. Не больше. Изображения кёльнской и нюрнбергской Библий наивно - симметричны, штрих в них робок, негибок, груб. Грозные видения скорее условные знаки, чем впечатляющие образы бедствий.

Блудный сын. Гравюра на меди. 1496 - 1498

Современники Дюрера охотно покупали альбом Дюрера, отводили ему почетное место. Разглядывали его внимательно и неспешно. Последуем в этом отношении их примеру. "Апокалипсис" принадлежит к тем произведениям искусства, которые не открывают своей сущности с первого взгляда. В такие произведения надо долго вглядываться. В них надо вдумываться. Их язык надо постигать. Что касается "Апокалипсиса", то надо помнить, насколько по-иному, чем мы, воспринимали эти листы современники Дюрера. Ведь они были для них не только прекрасным созданием искусства, они были прежде всего зримым воплощением пророчеств, в которые они непреложно верили, как верил и художник. И еще: таинственный язык его аллегорий и символов был растолкован им проповедями и ранее виденными иными изображениями на апокалипсические сюжеты: словом, они были подготовлены к его восприятию всем своим опытом... Нам же необходим комментарий.

Геракл. Гравюра на дереве. Около 1496 - 1498.

Много сил отдал Дюрер гравюре "Мучения евангелиста Иоанна". В самом тексте "Апокалипсиса" этого события нет. Дюрер обратился, как и в "Св. Екатерине", к житийной легенде.

Художник резко противопоставил два человеческих образа. Император Домициан- старый бородатый человек, повелевший пытать Иоанна, восседает на резном троне. На императоре длинный плащ, подбитый горностаем, с шеи свисают золотые цепи, па груди драгоценный камень, в руке скипетр. Черно-белый штрих создает ощущение цветной ткани, блестящего металла, сверкающего бриллианта. Домициан огромен и неподвижно важен. Глаза его устремлены на обнаженного Иоанна. Нагота Иоанна - а нагота была в те времена символом нестяжательной и праведной жизни - особенно трогает рядом с варварски-пышным нарядом императора. Под котлом, в который ввергнут Иоанн, пылает огонь. Палач льет ему на спину кипящее масло. Лицо Иоанна печально, но не искажено мукой. Он не смотрит на императора, не ждет от него пощады, не замечает ни его свиты, ни толпы. Сосредоточенно молится. В этой гравюре Дюрер во многом следует традиционным изображениям мучеников, но вносит в традицию много своего, прежде всего необычайную конкретность повествования. Вот таким был котел. Вот так под него подкладывали дрова. Вот так палач, отложив меч в сторону, кузнечными мехами раздувал огонь. Это все тот же тип щегольски разряженного мучителя с тонким лицом - образ, который не дает покоя Дюреру. А другой палач - у него бритая голова, помятое порочное лицо - не смеет посмотреть на того, кого пытает.

Автопортрет. 1408. Мадрид, Прадо

Самое удивительное в гравюре - толпа. Видно лишь несколько человек, по разнообразие типов создает ощущение многолюдства. Женщина тянет шею - только бы ничего не упустить! Мужчина, которого она оттолкнула, сердито обернулся. Сейчас вспыхнет перебранка. Старик с изможденным лицом сострадательно смотрит на Иоанна. А его сосед что-то назидательно говорит, наверное: "Сам виноват!" Между их головами выглядывает еще одно лицо: застывшая маска скорби. Рядом - тучный горожанин с брюзгливо-равнодушной физиономией. Чуть дальше - воин с хищным профилем. Воин оттесняет в сторону человека, поза и особенно взгляд которого ошеломляюще выразительны. Он всматривается в императора: в его глазах ужас и гнев. Мелькает человек в шляпе, надвинутой на лоб, с низко опущенными полями. Он не смотрит па мученика. Он вслушивается в то, что говорят в толпе. Это соглядатай. Нужно часто бывать в людских сборищах, зорко вглядываться в людей, запоминать их жесты, выражение глаз, догадываться, о чем они думают, что чувствуют, чтобы так показать все многообразие толпы, все степени волнения, все чувства, владеющие ею,- жадное любопытство, страх, скорбь, равнодушие, сочувствие, подспудно зреющий гнев.

На переднем плане человек в дорожном плаще. Поза его независима. Он подчеркнуто отодвинулся в сторону от трона. Взгляд устремлен на того, кого истязают. В его лице иногда видят сходство с Дюрером. Утверждать это с решительностью трудно. Человек этот, едва скрывая потрясение, заставляет себя всматриваться в то, что происходит. Он стоит недалеко от императора и его свиты, но он чужой им. Он и одет не так, как они. Это - безмолвный свидетель. Тот грозный очевидец, который всегда зримо или незримо присутствует при злодеянии, чтобы поведать о нем потомкам.

Морское чудовище. Гравюра на меди. Около 1498

Действие развертывается в страшной тесноте. Костер пылает в нескольких шагах от императорского трона. Рядом балюстрада, за которой толпится народ. А в глубине площадь замыкают стены, башни, деревья. Не заслонен лишь крошечный кусок неба. Современники Дюрера привыкли к такой скученности. Они узнавали на гравюре знакомые им здания, наряды, оружие, прически.

Бережно, чтобы не смазать краску, Дюрер берет за уголок пробный оттиск, разглядывает его. Кажется, получилось. Прочно стоят дома на площади. Он не стал обозначать каждый камушек одну стену дома выложил кирпич за кирпичиком, на других едва наметил кладку; остальное достраивает глаз. Прием этот надо запомнить. Горностаевый мех на мантии императора пушист, латы воинов холодно поблескивают. Лохматая собака у подножия трона поворотом кудлатой головы передразнивает поворот головы придворного. Дюрер и сам не может объяснить, зачем поместил здесь собачонку, но чувствует - без нее напряжение сцены было бы непереносимым.

Потом радость сменяется ощущением недовольства. Он вдруг видит: удалось не все. Балдахин он пытался расположить над троном, но в рисунке допустил просчет, и балдахин уходит далеко в глубь улицы. Досадно! Ошибка почти ученическая. Несоразмерно маленьким, по сравнению с людьми из толпы, кажется палач, а ведь он куда ближе к переднему плану, чем зрители, значит, следовало ему быть крупнее. От хорошего настроения не осталось и следа. Теперь Дюреру начинает казаться, что языки пламени не похожи на огонь. Впору разорвать оттиск, а доску бросить в печь. По крайней мере, огонь в ней настоящий. Не сразу удастся обуздать приступ острого недовольства. Оно приходит всегда, когда закончена работа, сменяя недолгое чувство радости. Единственное лекарство от этой беды - продолжить работу.

Мучение свитого Иоанна. Гравюра на дереве. Из цикла 'Апокалипсис'. 1498

На этот раз для тяжелого настроения были особые причины. Вжиться в образы "Апокалипсиса" - значило существовать среди видений мрака и гибели. Разве сохранишь, погружаясь в этот мир, душу спокойной и ясной! Трагические пророчества глубоко потрясали душу художника, особенно восприимчивую, особенно чуткую. Его внутреннее состояние окрашивалось тем, над чем он трудился, и не могло быть радужным. А к этой великой тревоге о судьбах мира, которому предрешена близкая гибель, прибавлялась иная - тревога мастера, напряженно, неотступно думающего, как одолеть трудности, заключенные в образах, которые он отважился сделать зримыми. В "Мучении св. Иоанна" тоже свершилось чудо, но оно происходило на земле, в городе, окруженное людьми и вещами живой жизни, происходило в посюстороннем мире. Теперь же предстоял о изображать небесные знамения, нечто неуловимое, чего никто не видывал, разве что во сне...

Четыре всадника. Гравюра на дереве. Из цикла 'Апокалипсис'. 1498

Мы не знаем, в какой последовательности создавались рисунки для гравюр, но основания для догадок есть. Два видения Иоанна идут одно за другим в том порядке, в котором рассказывает о них "Апокалипсис",- вначале "Семь светильников", затем "Небесные врата". Но лист по сюжету более поздний - "Небесные врата" создавался, видимо, раньше. Дюрер послушно следует в нем каждой букве "Апокалипсиса". Боязнь пустоты, незаполненной поверхности, столь характерная для искусства средних веков, заставила его заполнить весь лист. Оп изображает и престол, и восседающего на нем бога - отца, и радугу вокруг престола, и еще двадцать четыре престола, а на них старцев в белых одеждах, и семь светильников, и четырех шестикрылых животных. Он долго бился над тем, чтобы создать не только неподвижное видение, но передать таинственное событие - действие, о котором Иоанн решил поведать человечеству. Сидящий на престоле держит книгу, запечатанную семью печатями. Ангел воззвал к достойным, чтобы они сняли печати, говорится в тексте, но достойного не нашлось. Дюрер последовательно, ничего не опуская, нарисовал книгу с круглыми печатями па шнурах, ангела, который парит в воздухе, взывая о достойном. Печалующегося Иоанна. Старца, утешающего его. Но таинственное, загадочное хотелось сделать зримым - постоянное стремление Дюрера! Престолы старцев он изобразил, как кресла на хорах небогатой церкви, небесные врата, как ворота амбара. Они сколочены из толстых досок и подвешены на кованых петлях. А вот шестикрылые звери подобны геральдическим животным. И все, что есть на листе, сливается в некий сложный узор. Увы, у небесного видения нет глубины. Распахнутые створки врат зримо выступают вперед, только подчеркивая, какое плоское на этой гравюре небо. Как трудно, как трудно, господи, как трудно! Замученный небесным видением - оно никак не покорялось ему,- Дюрер резко отделил небо от земли облаком. Облако не похоже на настоящие облака, словно из бумаги вырезано, но под ним живой земной пейзаж: холмистые берега, поросшие лесом, город на холме, дремлющее озеро. Силуэты лодок, чуть намеченная кромка дальнего берега придают озеру живую протяженность. Пейзаж этот прекрасен, но лист, как целое, он разрушает. В небе, где развертывается видение, у линии иной ритм, у построения иной принцип, у света и теней иное значение, иная ценность, чем на земле. Дюрер словно бы запечатлел на этом листе две стороны своей души: обращенную к символике, к чему-то смутно ощутимому, загадочному, и ясную, солнечную, земную. И победила земная.

Клеймение праведных. Гравюра на дереве. Из цикла 'Апокалипсис'. 1498

Когда Дюрер делал рисунок первого видения Иоанна - "Семь светильников",- он повторил композицию предшественника, художника кобергеровской Библии.

Не верится, что их работы отделяют неполных пятнадцать лет. Кажется, что Дюрер захотел доказать себе и другим, как далек ушел он в искусстве гравюры. Тот безвестный художник обозначил Христа и Иоанна скудным контуром. Дюрер вдохнул в них жизнь. Они действуют. Одни возвещает, другой внемлет. Предшественник лишь обозначил, что действие происходит на небе, изобразив извивающуюся ленту облака. Дюрер придал небесному пространству ощутимую глубину - оно кажется бесконечным и гулким. У предшественника лик Христа - маска. Дюрер делает его грозным, жест его подъятой десницы - величественным.

Трубный глас. Гравюра на дереве. Из цикла 'Апокалипсис'. 1498

Когда Дюрер - старший увидел эту гравюру, он прежде всего обратил внимание на светильники. В Нюрнберге таких еще не делали! Действительно, светильники на гравюре восходят к итальянским образцам. Видно, какое удовольствие получил Дюрер, рисуя их для гравюры. Фантазия его безгранична: все семь светильников разные - в полукруглых и острых выступах, в завитках, сплетениях, перехватах, с растительным орнаментом, с фигурками птиц. Украшения сложны, топки, изысканны, но светильники не кажутся фантазией. Золотых дел мастер мог бы создать их по этому рисунку. Среди мрачных видений, которыми он жил, работая над "Апокалипсисом", Дюрера радовала каждая возможность изобразить красоту пейзажа или прекрасное создание человеческих рук. Светильники - видения, но они материальны. Упругое облако прогибается под их тяжестью. В каждом светильнике горит свеча. Узкие язычки пламени чуть дрожат, воск оплывает. Трепещет огонь свечи, стекает подтаявший воск, один язычок пламени вздрогнул и склонился сильнее остальных, это придает всему кругу свечей необычную живость.

Иоанн глотает книгу. Гравюра на дереве. Из цикла 'Апокалипсис'. 1498

Больше всего сил отдал художник Иоанну. Лицо его на этом листе кажется юным и красивым. Свободными складками струится его одеяние. Тонки пальцы одухотворенных рук. Волосы вьются, и ритм этих завитков созвучен ритму завитков на светильниках. Но связь между Иоанном и светильниками не только в ритмической созвучности. Он включен в один круг с ними, так же, как они, опирается на облако, и голова его на уровне пламени свечи,- он сам, как пылающий светильник. Гравюра эта настолько цельнее, чем "Небесные врата", что кажется созданной позже, когда Дюрер уже вошел в работу.

Теперь предстояло сделать зримым одно из мрачнейших пророчеств "Апокалипсиса" - пророчество о четырех всадниках на конях белом, рыжем, вороном и бледном, которые уничтожают мир на земле, чтобы люди убивали друг друга, несут ему смерть от меча, от голода, от мора, от хищных зверей. Всадники возникают из густого мрака, который надвигается на землю. Что всадники посланы небом, показывают стрелы лучей. Остроконечный колпак, широкополый халат, изогнутый лук у первого. Не напоминание ли об ордах, некогда двигавшихся на Европу с Востока и снова угрожающих ей? Турецкая угроза во времена Дюрера была постоянной опасностью. Второй взмахнул мечом, готовый разить. У третьего вместо оружия пустые весы на коромысле. Так художник передал слова: "И вот, копь вороной и на нем всадник, имеющий меру в руке своей". Следующие строки позволяют думать, что пустые весы - символ дороговизны, но, может быть, на них будет взвешено не зерно, а жизни человеческие. Четвертый всадник, "которому имя - смерть",- полуобнаженный старик с разверстым в крике ртом и горящими глазами. Он восседает на костлявом копе. Смерть размахивает не косой, а вилами. Ни у одного прежнего иллюстратора такой детали нет. Но Дюрер ее не придумал. Во время эпидемий могильщики вилами спихивали тела умерших в яму. Вот Дюрер и заменил традиционную косу вилами. Вслед за последним всадником ползет по земле чудовище с открытой пастью. Так Дюрер уже изображал ад в гравюре "Четыре ведьмы". Копи надвигаются неотвратимо. Кони трех всадников с подковами: металлическим цокотом звучит их галоп. Четвертого копя художник оставил некованым. У его поступи костяной звук. Всадник-смерть отпустил веревочные поводья. На его коне пи седла, ни стремян. Всадник с устремленными вперед безумными, яростно округлившимися глазами конем не управляет. А конь этот, припадая на разбитые копыта, неотвратимо надвигается на людей... Под копыта коня падают поверженные ужасом бюргер, крестьянин, горожанка. Они не пытаются сопротивляться. Крестьянин еще не упал, он единственный, кто стоит на ногах, по взмах его руки беспомощно повисает в воздухе - от гибели не отмахнешься. Испуганное недоумение застыло на сытом лице бюргера. Он не понимает, в чем он провинился. Позади него бледное лицо мужчины, упавшего навзничь прямо под копыта копей. Волосы его вздыбились от страха. Рот широко раскрыт в вопле. "Апокалипсис" говорил, что от гибели пытаются спастись "и цари земные и вельможи, и богатые и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный...". Дюрер продлил этот список. Первым на его гравюре адская пасть поглощает епископа в митре. Некоторые исследователи поддаются соблазну усмотреть в этом прямую оппозицию художника католической церкви. Это слишком упрощенно и прямолинейно. Ведь и в куда более ранних додюреровских "Плясках" и "Триумфах смерти" показывалось, что перед смертью все равны, среди других людей она несет гибель и епископу...

Страшная кавалькада едва вмещается в лист - так создается ощущение, что она стремительно проносится мимо наших глаз. Движутся всадники, вслед за ними надвигается тьма, пожирая свет, который еще виднеется на горизонте. Тьму можно бы изобразить сплошным черным пятном. Но тогда оно останется неподвижным. Дюрер создает мрак, тесно сближая почти прямые, но колеблющиеся черные линии. Они рождают не просто тьму, но тьму движущуюся. Стремительная горизонтальная штриховка служит фоном для коней: тьма обгоняет их, увлекая за собой. Стрела на луке, взмах меча подсказывают направление скачки. Кони по-разному вытягивают шеи, напрягают поводья, прядают ушами. Каждая пара йог дана в другом положении. Возникает образ скачки, столь выразительный, что кажется - слышен топот коней. Чувствуешь, художник сам сидел в седле, держал поводья, пришпоривал коня, слышал, как на галопе свистит ветер в ушах.

Портрет Элсберт Тухер. 1499

Сколько долгих часов над "Апокалипсисом" надо было провести, сколько рассказов о сражениях, о грозно наступающей коннице, о зловещем свисте стрел, о паническом страхе, охватывающем людей, услышать, сколько страшных картин в своем воображении вызвать, чтобы создать эту гравюру! Художник испытывает страх, которым дышит его время, острее, чем его сограждане, не наделенные такой силой фантазии, как он. В его уме грозные видения обретают такую яркость, которая обычным людям, к их счастью, не дана. Но когда художник ищет, как выразить чувство ужаса, когда даже для воплощения всемирного хаоса он обдумывает композицию, страх отступает. Претворить ужас в образ - значит отчасти победить его. Ведь это он сам из ничего создал на дереве и бумаге апокалипсических всадников, дал им движение, оружие, лица... Значит, как ни грешна эта мысль, он сильнее их. По крайней мере, пока творит их образы.

Чутье подсказало Дюреру, что нельзя погружать всю гравюру во мрак. А может быть, не просто чутье, а некое философское размышление. У такого художника, как он, искусство и философия сливаются воедино, его художественные решения неотделимы от его нравственных убеждений. Мрачен "Апокалипсис" Дюрера, но в нем живет, то замолкая, то пробиваясь снова, тема света, тема надежды - надежды, без которой человек и художник существовать не могут.

Можно отложить в сторону наброски, можно вообще уйти из мастерской, сказав себе: "Хватит, на сегодня достаточно!" Но от мыслей о работе избавиться нельзя. Сосед Дюрера, остановивший его па улице для неторопливого разговора, вдруг обиженно замечает: мастер не слушает, глаза его направлены на что - то незримое. Поистине, этот человек порой кажется одержимым.

После появления четырех всадников текст "Апокалипсиса" становится еще более сложным. Мысль того, кто написал это пророчество, мечется. Ему чудятся вопли погибших за веру и оставшихся не отмщенными. Месть, уверяет он, свершится тогда, когда число убиенных возрастет. Странное утешение! Тот, кто писал "Апокалипсис", иного дать людям не мог. В годы его жизни императорский Рим усиливал преследования христиан, жестокий гнет всех бесправных. И не было силы, способной ему противостоять. Оставалось одно. Думать: чем хуже, тем лучше! Чем больше жертв, тем ближе возмездие. Погибшие могут утешаться белыми одеждами, которые раздадут им на небесах. Это Дюрер и изобразил на следующем листе - "Снятие пятой и шестой печатей". Вот одна из душ получает белую одежду. Это молодой мужчина. Он просовывает голову и руки в рубаху, которую держат ангелы. Могучие мышцы напряглись на спине. Движутся, сходясь, лопатки. Грех сказать, даже небесное видение не нарисуешь без набросков, сделанных в бане. То, что происходит в небе, оставаясь видением, обретает земные черты...

Испытания человечества продолжаются.

После того как снята печать шестая, началось великое землетрясение. Дюрер показал, как вот - вот обрушится гора. Трескается каменная скала. Сейчас от нее начнут отваливаться глыбы: "И солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь". Дюрер дает обоим светилам угрюмо - мрачные человеческие лица. Грозный мужской лик помещен в топкий серп ущербной луны. Лучи луны остры, как кинжалы. Лучи солнца извиваются, как змеи. Говорят, что так изображал солнце в гравюрах уже учитель Дюрера, Вольгемут. Так, да не совсем так. У Дюрера между лучами - змеями - еще и лучи острые, как пики. И у них черный цвет. Страшное черное солнце, разящее острыми черными лучами, над гибнущим миром. Огромные пылающие звезды падают на землю, прочерчивая в небе огненные следы. Слышишь свист, с которым они разрезают воздух. "И небо скрылось свившись, как свиток...". Возможно ли сделать зримой такую метафору? Для Дюрера - возможно. Огромным облаком накрыл он землю. Оно простирается от края листа и до края - от одного конца мира до другого. И облако это сворачивается, его края закручиваются, шатер, который оно образует над миром, сужается. Образ сжимающегося мира возникает задолго до того, как он появился в книгах современных фантастов. А под страшно сворачивающимся небом, между каменными глыбами, готовыми рухнуть, объятые ужасом грешники. Дюрер резко делит толпу надвое: слева простые люди, справа - знатные. Простолюдин в отчаянии вздымает руки к небу. Пожилая женщина пытается прикрыть своим телом ребенка. А дети чем виноваты? - возникал и возникает неизбежный вопрос у того, кто читает "Апокалипсис". Дюрер не знает на пего ответа, но гибнущих детей изображает с щемящей душу жалостью.

Еще одна молодая женщина, тоже подняв руки, стоя на коленях, склоняется от ужаса к земле: ее поза подобна воплю. Это одно из самых выразительных воплощений отчаяния и горя у Дюрера, да и вообще в мировой графике. А в другой половине: король с короной па голове, папа в тиаре, епископ в митре, монахини. Так Дюрер увидел и показал "царей земных и вельмож, и богатых тысяченачальников". Епископов "Апокалипсис" не упоминал, а папы, когда складывался его текст, вообще еще не существовало. Однако Дюрер не только поместил папу на своей гравюре, но лицо его сделал отталкивающим: жирное, с тройным подбородком, заплывшие глаза, рот искривлен судорогой страха, но, несмотря на все, что происходит вокруг, лицо это сохраняет выражение жестокой надменности.

Когда позже, в годы Реформации, "Апокалипсис" Дюрера приобретет большую популярность, этот лист с беспощадным образом папы станет одной из главных причин тому.

"Апокалипсис" можно исследовать как литературное произведение со сложной композицией. Дюрер таким анализом не занимался, да и счел бы его греховным. Ведь "Апокалипсис" был для него книгой боговдохновенной. Но художник, чуткий к языку образов, к перемене ритма, к светотени, Дюрер чувствовал важную особенность текста. Его неведомый автор догадывался - бесконечно нагнетать ужас нельзя. Если страшные пророчества будут следовать одно за другим, они перестанут производить впечатление. Так за видением светил, которые меркнут, и мира, который гибнет, возникает иная картина. На четырех углах земли появляются четыре ангела. Они удерживают четыре земных ветра, чтобы те не дули на землю. Передышка! Мрак и отчаяние уступают место свету и надежде. Четыре могучих окрыленных ангела надежно защищают мир со всех четырех сторон. Фигуры их величественны и спокойны. Каждый вооружен мечом. Еще один ангел метит праведных, спасенных от гибели. Потому эта гравюра и называется "Клеймение праведных". Он так бережно и так привычно держит тоненькую кисточку, что кажется, Дюрер нарисовал его с одного из своих учеников, которому впервые было разрешено прикоснуться кистью к картине.

Выразительные движения человеческих рук давно занимали Дюрера. У ангелов говорящие руки: назидательно поднят палец одного, широко открыта примиряющая ладонь другого, запрещающим жестом поднята ладонь третьего. И только руки четвертого сжали рукоять меча: если не достанет слов и жестов, заговорит сила! Дерево еще трепещет, на небе еще дуют ветры, горизонт еще темен, а горы, деревья, дома уже освещены ясным, спокойным светом. Снова возникает музыкальная тема света...

Снята седьмая печать. Передышка продолжается. Спасенные возносят хвалу богу ("Хор праведных"). Дюрер и здесь шел за текстом, но радость и ликование не покорились ему. Лица молящихся некрасивы, напряжены, сумрачны. Они держат пальмовые ветви, как нюрнбергские подростки в процессии с освященными вербами. Что-то в этом есть обыденное. Даже Дюрер, который мог изобразить все, не сумел увлекательно изобразить славословящую толпу. Поучительная неудача! Судьба праведников, спасенных небом,- это существование, свободное от опасности, не знающее голода, жажды, зноя. Отныне оно все состоит из одного только созерцания бога и вознесения ему хвалы. Сделать зримым бесконечное благоденствие немыслимо трудно. Дюрер в "Апокалипсисе" - художник трагический. Он может передать грохот грома и землетрясения, но не сладостные голоса ангелов.

Передышка длится недолго. Снята седьмая печать. Семь ангелов получают трубы ("Трубный глас"). Такие трубы издают громкий однотонный звук, подобный реву. Их сигнал звучал над войсками, готовыми броситься на штурм обороняющегося города. Современники Дюрера знали этот звук, от которого замирала душа, как от волчьего воя. Ангелы затрубили в трубы, па землю обрушился град и хлынула кровь. Горят деревья и трава. Море обращается в кровь. Рушится с неба в колодец звезда Полынь, и горькой становится вода па земле. Со всех сторон на солнце надвигается черпая тьма. Каждый новый трубный звук предвещает новые беды. Еще одна звезда падает на землю, отворяя еще один колодец. Оттуда поднимается дым. Он омрачает солнце и небо и превращается в хищную саранчу. Вот образы, созданные для Дюрера! Он строит гигантскую мировую сцену. Вверху, между богом и алтарем, восьмой ангел. Он бросает на землю жертвенный огонь. Поразительно его лицо. В нем ни гнева, ни угрозы. Это беззаботное лицо ребенка, который забавляется. На губах улыбка удовольствия, в глазах любопытство. Он - воплощение беззаботной жестокости. Забыть его невозможно. Мрачнеют луна и солнце. Бедствия охватывают землю. Буря топит корабли. Плывут по воде обломки мачт, в ужасе поднимает руки гребец, чью лодку захлестывает волна. Другой пытается спастись вплавь. Но куда плыть? Перед ним - пылающий берег. Дюрер соединил на одном листе несколько событий, о которых повествует "Апокалипсис". Ему удалось передать не мгновенное, а протяженное во времени состояние ужаса. Наискосок пересекает небо хищный орел. Ветер свистит в полураскрытых крыльях орла, из клюва вырывается клич: "Горе, горе, горе!" Художник написал это слово буквами. Короткий текст, включенный в изображение - единственный случай в этом цикле,- обретает пронзительную силу. Огромные руки высовываются из - за облака, швыряют в море огненную гору. Она взрывается огнем и паром, как вулкан, и вода вокруг нее закипает. Об огненной горе в "Апокалипсисе" говорится, о руках, бросающих ее в море, там нет ни слова. Нет подобного образа ни у одного из прежних иллюстраторов. Это находка Дюрера. Ангельские руки - маленькие в небе, приблизившись к земле, стали зловеще-огромными... А внизу, насколько хватает глаз, расстилается мирный пейзаж. Мягкие холмы, обрывистые берега, редкие прозрачные рощи, манящие вдаль дороги, извилистые реки. Только что земля эта была спокойной и прекрасной. Но прозвучали грозные трубы, и все, что есть на ней, гибнет...

Мир, который окружал Дюрера с детства, был тесен и мал. Он знал свой город, несколько других, немного Швейцарию, чуть-чуть Италию. Войны, если в них участвовали тысячи солдат, а гибли сотни, казались ему огромными. Эпидемия, уносившая десятки тысяч жизней, представлялась всемирной катастрофой. Малая часть земли, показанная на этом листе,- выразительнейшая метонимия, построенная по формуле: "часть за целое". Кусок земли обозначает для Дюрера и для его зрителей всю ведомую им землю. А мы, люди XX века, смотрим на этот лист и не можем избавиться от чувства, что художник, создавший эту хищную птицу, с грозным свистом крыльев разрезающую воздух, эти пылающие города, эту выжженную траву, эту воду, закипающую в море, эту взрывающуюся огнем гору, провидел сквозь века бомбежки и пожары, которые довелось пережить нам, провидел Хиросиму и Нагасаки.

Дюрер верил в пророчества "Апокалипсиса". Он страстно добивался того, чтобы его гравюры были как можно более убедительными. Он не просто наделяет ангелов крыльями. Каждая пара крыльев - иная. Одни широко распахнуты, другие раскрыты наполовину, третьи сложены. Всюду - терпеливые наблюдения над птицами: орлами, аистами, лебедями. Анатомия крыла передана безупречно. На корабле, составляющем лишь одну из малых подробностей гравюры, точно изображен прямой парус, вздутый шквальным ветром. А соседний корабль - галера. Он спустил парус, и гребцы взялись за весла. Гребцы и весла созданы крошечными, едва заметными черточками, их впору разглядывать в лупу. Мельчайшие штрихи отчетливо рисуют стремительное движение галеры к берегу. Колодец, куда упала звезда, Дюрер строит из больших, грубо отесанных камней и соединяет камни металлическими скрепами. Снова фантастическое убедительно, потому что детали жизнеподобны.

Мрачные пророчества продолжаются. Снова раздается звук трубы ("Ангелы - мстители"). Зритель видит сцену страшного истребления. Грозным каре ангелы врубаются в толпу беззащитных людей. Один из них грубо схватил за волосы женщину, пригнул ее голову к земле и замахнулся мечом. Рот его широко раскрыт в выдохе. Так выдыхает мясник, когда обрушивает топор на тушу. Второй ангел отталкивает старика, молящего о пощаде, и, подняв меч, готовится разить им. Третий ангел направил оружие на папу и императора, уже поверженных во прах. Его тело сжато, как пружина, и сейчас мгновенно распрямится, нанося удар. Четвертый ангел добивает упавшего с коня рыцаря, схватив меч обеими руками и высоко подняв его над головой. Ангелы повернуты друг к другу спинами. Так в рукопашных схватках становились пехотинцы. Неизвестный мастер гравюр, напечатанных в Библии Кобергера, изобразил ангелов, с разных сторон врубающихся в толпу. Дюрер решил: если ангелы будут двигаться от середины к четырем разным сторонам, как бы к четырем сторонам света, неудержимое их наступление станет еще более страшным. Земля покрыта телами поверженных. Видны только их лица. Здесь гибнут люди всех племен и наречий, правые и виноватые. Карающий гнев выглядит то праведным, то безжалостным и слепым. Лист полон движения. Так и кажется, что мечи тех ангелов, что на переднем крае, вырываются за пределы листа, угрожающе свистят перед самыми глазами зрителя. В верхней части листа, над горизонтом, несутся копи небесного воинства, дышащие огнем, дымом, серой. Дюрер снова дал проглянуть между крыльями ангелов кусочку мира, еще не затронутому бедой. Светел этот уголок мира, по небо над ним уже потемнело. Свет померкнет и здесь. Полная гибель всего человеческого рода кажется близкой.

Когда Дюрер изображал разящих меченосцев, скачущих коней, закованных в броню рыцарей, корабли, горы, дома, деревья, он чувствовал себя уверенно. Ему помогал огромный запас наблюдений, зоркая и цепкая память. Такого запаса, пожалуй, нет ни у одного графика до пего. Он создал в "Апокалипсисе" целый язык символов, означающих небесные явления - град, грозу, бурю, затмение лупы и солнца. Некоторые он заимствовал из иллюстраций к "Всемирной хронике" Шеделя, выполненных Вольгемутом и Плейденвурфом, но смело менял их, усложнял, обогащал. А вот новая глава поставила его перед такими трудностями, каких он еще не разрешал и к которым не знал, как подступить. Вот эти строки: "И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облаченного облаком; над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книга раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю..."

Продолжение текста привело Дюрера в отчаяние. Внимательно, не пропуская ни единого слова, вчитывался он в него, но многое оставалось непонятным. "Семь громов поведали нечто Иоанну, но голос с неба повелел ему сказанное скрыть". Веками читатели "Апокалипсиса" пытались разгадать эти строки. А у Дюрера была задача труднее: не только разгадать, но и придумать, как выразить их смысл в рисунке. Сразу вслед за ними предсказание: "времени уже не будет". Наверное, это надобно понимать так: назначенный срок наступил. Предсказанное вот-вот свершится. Но что? Голос с неба повелевает Иоанну взять книгу из рук ангела и проглотить ее, это, верно, значит - скрыть, спрятать заключенную в ней тайну от непосвященных. А спрятав ее, снова пророчествовать, ощущая горечь тайны на губах.

Нелегко превращать такие иносказания в гравюру. Обходить же их Дюрер не хотел. Прежние иллюстраторы "Апокалипсиса" никогда не миновали этой главы. Нарушать традицию Дюрер не стал. Голоса громов зримыми не сделаешь, по ощущение могучей силы, которая создается строкой о "семи громах, проговоривших голосами своими" ("Иоанн глотает книгу"), определяет величественный строй гравюры. Лик ангела увенчан радугой и излучает сверкающие лучи. Рука, подъятая для клятвы, пробивает облако огромным - в полнеба! - взмахом, другая - властно протягивает книгу Иоанну. Тело ангела Дюрер скрыл за сиянием лучей, за клубами облаков, предоставив воображению дорисовывать его. Руки Иоанна, обхватившие книгу, устремляются вслед за рукой ангела, подъятой для клятвы. Это движение проходит через весь лист, объединяя его единым порывом. Иоанн здесь старше, чем на предшествующих листах. Он уже многое увидел и услышал, он уже много тайн хранит. Дюрер не может долго оставаться среди отвлеченных символов. Ему необходимы живые подробности. На траве рядом с Иоанном раскрытая тетрадь. Видны исписанные страницы. К тетради привязаны чернильница и прибор для письма. Предшественники Дюрера обозначали землю и море почти условным знаком. Дюрер творит зримый берег. У его кромки растет камыш, к нему подплывают, изогнув длинные шеи, белые лебеди. Берег лесистый: вблизи растет узловатый дуб, вдали стройные сосны.

Ангел опирается ногами на море и землю, головой уходит за облака. Но если бы коленопреклоненный Иоанн выпрямился, он был бы почти такого же роста, как ангел. И все - таки по сравнению с ним ангел кажется огромным. Их невозможно мерить одной меркой. Они созданы из разной материи. Частыми, сильными сгущающимися до черноты штрихами создает художник Иоанна. Лицо ангела возникает из штрихов более редких, в нем меньше теней, оно светлее и по сравнению с лицом Иоанна кажется нематериальным. И только рука ангела, которая повелительно протягивает Иоанну книгу, ощутимо телесна. Она связывает воображаемое небесное пространство, в котором существует солнцеликий ангел, и пространство земное, в котором обитает Иоанн.

Светозарность ангела нечто большее, чем простая иллюстрация к тексту. Тема света звучит у Дюрера в каждом листе. Мерцают язычки свечей, светят звезды, пылает солнечный ореол вокруг главы Христа, ярко горят светильники, море отражает солнечный свет. Свет почти вытеснен тьмой, мрачнеет солнце, чернеют его лучи. Потом солнечный свет вновь проглядывает из-за облаков, озаряя угол земли, спасенной от грозных ветров. Когда праведники возносят благодарение небу, свет пылает сильнее. Он снова почти гаснет, когда рождается грозный звук труб, обрекающий землю на новые беды. Разят мечи ангелов-мстителей, и на горизонте остается лишь узкий просвет. И вдруг после неудержимого наступления тьмы - ослепительная вспышка, ликующий, могучий аккорд света. Свет озаряет море и сушу, заставляет посветлеть темные тучи, играет па стволах и листве деревьев. Удивительна сила света па этом листе! А ведь он создан черными линиями на белой бумаге... Дюреру казалось, что работа эта никогда не будет закончена. Совсем другое дело трудиться над самой сложной, но отдельной гравюрой, писать портрет, даже большую картину. Там представляешь себе сроки, знаешь, когда работа будет закончена. Трудясь над "Апокалипсисом", он ощущал себя путником, шагающим с тяжким грузом на плечах по бесконечной дороге. Едва преодолев одну крутизну, он оказывался перед другой. А сколько их еще впереди? Стояло жаркое лето, когда Дюрер начал трудиться над этим циклом. Изредка он позволял себе уйти за городские стены, пройтись по окрестностям. Там косили траву и сушили сено. Полыхали зарницы. Гремели грозы. Дюрер медленно шел по пыльной дороге, глядел вокруг себя, по не видел окружающего. Ум его был занят образами "Апокалипсиса". Разве что взгляд остановится на развесистом старом дереве, на темнеющей туче, на заводи, поросшей камышом. Это может пригодиться! Где? Да все там же, все в той же нескончаемой работе.

Пока он обдумывал, набрасывал, совершенствовал рисунок для следующей гравюры, резчик готовил доску, на которую уже был перенесен другой рисунок. Он волновался, когда разглядывал пробные оттиски, но показывал их неохотно даже близким, не хотел, чтобы его сбили вопросами, а главное - советами. Он разглядывал их сам. Порой ему казалось, что они удались, но чаще собственная работа представлялась несовершенной. Никто ее не поймет, никому она не понравится, никто не захочет покупать ее. Кому какое дело, сколько сил и времени в нее вложено! То он жалел, что не ограничился меньшим числом сюжетов. То ему хотелось начать все сначала и делать все по-другому. А иногда подмывало бросить все там, где он остановился. Бессмысленно! Образы, владеющие его воображением, все равно не дадут ему покоя ни во сне, ни наяву. Прошло лето, наступила осень - жаркая и сухая, а он все еще трудился над "Апокалипсисом". Пожелтели и опали листья. Пронеслись над головами стаи перелетных птиц. Подули холодные ветры. Почувствовалось приближение зимы, а работа еще не была закопчена. Наступил новый год, а он продолжал ее.

Цикл, который требует усилий столь длительных, столь напряженных, не может быть ровным от начала и до конца. Особенно когда текст, сколько ни вчитывайся в него, остается загадочным. Вот, например, двенадцатая глава. Дюрер читал и перечитывал ее, а она все оставалась чередой туманных знамений: появляется некая жена, облаченная в солнце. Затем красный дракон с семью головами и десятью рогами. Да еще на голове у него семь диадем. Дракон хочет пожрать младенца, рожденного Солнечной женщиной...

Загадочность "Апокалипсиса", повторы и противоречия в нем, символика чисел (почему именно десять рогов, почему именно семь диадем?) приводили в недоумение даже богословов, посвятивших жизнь изучению Священного писания. Современные исследователи могут установить, какие образы древней поэзии Востока отразились в этом тексте, какие дохристианские представления, какие древние представления о магии чисел наложили на него отпечаток. Дюрер не подвергал "Откровение Иоанна" историческому и критическому анализу. Он испытывал мучения, похожие на мучения переводчика, который переводит текст, где ему в отдельности понятно каждое слово, а общий смысл ускользает. Но миновать эту главу он не решился. Дюрер знал из проповедей: семь голов дракона обозначают семь смертных грехов: зависть, лень, гордыню, похоть, чревоугодие, ярость и скупость. От некоторых из них, покаянно размышлял Дюрер, он несвободен и сам. Тем отвратительнее сделает он их обличья. Искаженные морды - верблюжья, кабанья, львиная, песья и еще трех неведомых зверей, разинутые пасти, вытянутые языки, щетина, чешуя, зазубренные рога, шеи, извивающиеся, подобно змеям, острые когти, тело пресмыкающегося, но на кошачьих лапах, огромный голый хвост, перепончатые крылья - здесь соединено все, что может вызвать чувство страха и омерзения ("Семиголовый дракон"). Дюрер обратился к "Бестиариям", где были гравюры существующих и выдуманных зверей, отыскал собственные рисунки всевозможных животных, вспомнил множество геральдических изображений и соединил все это в образе семиглавого дракона. Каждой шее он придал свой изгиб, каждой голове особый поворот, объединив их общим ритмом. Получилось нечто в высшей степени сложное, но не грозное, а неожиданно изысканное и занимательное. Обстоятельное перечисление оказалось избыточным. Таинственное должно быть недосказанным.

Дюреру, по правде говоря, осталось непонятным, кто та женщина и кто тот младенец, о котором говорится в этой главе: "И роща она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы..." Мария и Христос? Но Иоанн по преданию записывал свои откровения и предсказывал грядущее много лет спустя после того, как родился Христос. Дюрер с детства привык верить, что существует книга, где все - истина. Вчитавшись в нее, он натолкнулся на противоречия. Но в ту пору они не стали для него толчком, чтобы усомниться в тексте "Откровения". Нет, он стал винить себя, сокрушенно решив, что ему по грехам его не дано до конца постичь всей тайной премудрости. Но так как ему нужно было сделать зримыми Солнечную женщину и младенца, он изобразил их как Марию и Христа. В этом он послушно следовал традиции - один из примеров того, сколько в его "Апокалипсисе", среди нового, небывалого, ни у одного художника еще не появлявшегося, старого, связанного с искусством прежних десятилетий и даже веков.

На гравюре "Небесное воинство" в черном небе яростно сражается воинство архангела Михаила с сатаной в обличье дракона. Образ чудовища - олицетворение мирового зла - Дюрер решил иначе, чем на предшествующей гравюре. Мелькают перепончатые крылья, кривые когти, чешуйчатые лапы, извивающиеся хвосты, круглые совиные глаза, острые рога, то выступая из тьмы, то скрываясь в ней. Образуют ли эти видения бредовых кошмаров одно тело, разглядеть невозможно.

Вся эта дьявольская нежить немного напоминает чудовищные видения па гравюре Шонгауэра "Видения св. Антония", но там кошмар казался неподвижным, здесь он - кипящий клубок.

Архангел Михаил нанес удар копьем в пасть дракону. Длинное светлое копье подобно молнии. Чудовище опрокинулось навзничь и сейчас рухнет па землю со страшной высоты. Воинство архангела Михаила мечами и стрелами добивает порождения тьмы. Победа нелегка! Огромное усилие ощущается в руках архангела, яростны взмахи мечей, туго натянут лук - грозное сражение бушует в небе. А под черной тучей, в которой кипит эта битва, снова видна земля. На земле светлый день. Спокойная и мирная даль. Это уже не маленький уголок, это огромный простор - воплощение мирового пейзажа: горы, холмы, деревья, город. Пейзаж приходится описывать почти теми же словами, какими уже говорилось о других пейзажах "Апокалипсиса", но это, в сущности, и есть все тот же пейзаж. Те же корабли плывут по морю, те же деревья тянутся вдоль дорог, тот же город возносит к небу шпили башен. Такую ясную, тихую землю любил Дюрер, особенно когда душа его уставала от потрясений непосильной работы. Он находит подробность поразительную, которая сильнее всего передает ощущение спокойствия, обретаемого землей. Перед мостом на въезде в город гостеприимно поднят шлагбаум: опасность больше не угрожает жителям. Это едва заметная деталь. Ее на оттиске нужно разглядеть. Но как радовался Дюрер, когда придумал такую подробность! Открытые городские ворота, поднятый вверх шлагбаум, как красноречиво говорит это о мире!

Но надолго ли этот мир? Сражение в небе закончено, силы мрака побеждены, тьма отступает. Снова звонко, радостно, сильно звучит тема света. Светло одеяние Михаила, светлым лучом пронзает воздух его копье, солнечный свет озаряет землю. Два пространства существуют на этом листе: земное и небесное. Дюрер добился ощущения, что битва с драконом происходит словно бы перед плоскостью листа, видение это висит, как занавес. Занавес, под темным краем которого в глубине мировой сцепы возникает земной пейзаж. Небесное видение создано частыми, вьющимися, перекрещивающимися, сгущающимися линиями. Они образуют нервный, острый, изломанный узор, в нем преобладают темные штрихи. Земной же пейзаж создается линиями более редкими, более спокойными. Здесь преобладает белизна бумаги. Она и рождает ощущение света. В ясном, спокойном, гармоничном пейзаже есть нечто от духа Возрождения. Не случайно в нем угадываются итальянские впечатления Дюрера. Гравюра "Небесное воинство" воплощает борьбу света и тьмы, разума и неразумия, которая происходит в мире. Но, пожалуй, в ней запечатлелись и разные стороны души художника: ему были дороги зловещие видения, возникающие из тьмы, изломанность и напряженность, столь характерные для искусства средних веков, ему была дорога солнечность, открытость, разумность, прославленные искусством Возрождения. Бурная, порывистая тема сражения во мраке и тема уравновешенного спокойного ясного дня звучат на этом листе так сильно, как они постоянно звучали в душе Дюрера...

"Апокалипсис" бросался от проблесков надежды к отчаянию. Едва рассказав о победе над злом, он продолжает повествование о новом наступлении зла. Его слог становится еще более смутным. Сатана, сброшенный с неба, вновь появляется на земле в обличье некоего зверя. Этому страшному зверю передал свою силу и власть дракон, который воплощал мировое зло в предшествующих главах. Дюрер отчаянно старается поймать ускользающий смысл сбивчивых прорицаний. А он чем дальше, тем туманнее. Зверь и дракон то сливаются воедино, то разделяются па два начала. Но все - таки - самое главное и самое страшное ясно: напрасной была недавняя победа. Земля не заметила ее. Земля поклонилась злу...

Неведомый автор этой главы жил в страшные времена, видел преследования единомышленников, сам, наверное, перенес темницу, пытки, ссылку. Был охвачен ужасом и тоской, обуреваем черными предчувствиями, лишь иногда ощущал слабую надежду. Был одержим желанием выразить свой страх, предостеречь мир, даровать надежду достойным. Мысли его путались, теснимые лихорадочными видениями. Он хотел сделать эти видения зримыми, искал пронзительные слова, стремительно записывал своп видения и пророчества, сбивался, путался, бросал начатое и начинал все сначала, вдруг пугался врагов, преследователей, соглядатаев, зашифровывал свою мысль. Так и в числе "666" зашифровал он имя императора Нерона (666 - сумма цифровых значений тех букв, которые в древнееврейском алфавите обозначают это имя). Он назвал это число - "числом зверя". Умирая от страха, уподобил римского императора зверю, дьяволу - воплощению мирового зла. Смутный текст претерпел много превратностей, оброс ошибками переписчиков и переводчиков. Лежит теперь перед Дюрером, приводя его в отчаяние своей загадочностью. От мира ясного и светлого, созданного в гравюре "Сражение архангела Михаила с драконом", снова ничего не осталось. Если не вглядываться. А если всмотреться, видишь напоминание о нем - несколько деревьев, вершина горы, полоска моря. Но они заслонены чудовищами, которые грозно попирают землю, надвигаясь на нее с двух сторон. Маленькими кажутся по сравнению с ними люди, покорно павшие на колени и смиренно поклоняющиеся злу. В толпе мелькает императорская корона, епископ в митре и облачении, турок в чалме и халате, знатная дама, рыцари в шлемах, горожане в круглых шляпах, тучные монахи, седобородые старцы. Фигур не так уж много: но за ними угадывается великое многолюдство. Люди в толпе ведут себя неодинаково. Одни молитвенно складывают руки перед зверем, другие пытаются отвернуться от него, хотя бы глаза отвести в сторону от стыда, что вынуждены ему поклоняться ("Зверь и дракон").

Видения, без малого две тысячи лет назад записанные, гравюра, почти пять веков назад созданная, а мы, люди XX века, смотрим на этот лист, и нам видятся в нем трагические мировые события, свидетелями которых нам было суждено стать. Вот так в тридцатые годы на землю надвигался фашизм; вот так правители многих стран падали перед ним на колени... Вверху над землей Дюрер поместил Христа, облек его в торжественное одеяние, осыпал украшениями, дал в руку острый серп. Но грозный судия, вершащий суд над грешным человечеством, не удался ему. Седобородое лицо Христа застыло и неподвижно. Художник устал...

Замысел Дюрера близится к завершению. Еще две гравюры, и он будет закончен. Можно бы сделать больше листов, но он чувствует, что должен выйти из круга этих образов, освободиться от них, избавиться от этого наваждения. Дюрер решил на одном листе ("Блудница Вавилонская") соединить столько сцен, для скольких его предшественнику - художнику кобергеровской Библии понадобилось четыре отдельных гравюры. Он выбрал строки из нескольких глав, те, в которых говорится о блуднице, сидящей па звере с семью головами, об ангеле, предсказывающем гибель нечестивому Вавилону. Под блудницею в "Апокалипсисе" подразумевался императорский Рим. Это ему пророчилась неминуемая гибель. Но жестокость, роскошь, разврат языческого Рима были далекими. Во времена Дюрера яростное обличение "Апокалипсиса" связывали с папским Римом. Семь голов зверя понимали не только как семь смертных грехов, по и как семь холмов, на которых воздвигнут Рим.

На берегу потока, обозначающего народы мира, уже гибнет в пламени город. По небу уже скачет грозное воинство, а люди на другом берегу, слепые к этим знамениям, выходят навстречу блуднице. Некий человек, одетый так, как император на гравюре "Мучение Иоанна", с тюрбаном на голове и в горностаевой .мантии, представляет блуднице знатных грешников. Некоторые фигуры в толпе кажутся нам знакомыми. Одна из них похожа на Дюрера. Если Дюрер помещает себя среди обреченных грешников, не звучит ли в этом мотив покаяния в собственных грехах? Но, быть может, этому есть и другое объяснение. Дюрер объединяет в толпе фигуры, которые появлялись в его работах раньше. Толстый горожанин уже встречался на других листах этого цикла. Юноша в шляпе с плюмажем возник впервые в базельских работах. И еще одно, быть может, самое удивительное повторение. У молодого монаха, который падает перед блудницей на колени, лицо палача, пытавшего Иоанна.

Когда художник создает человеческий образ, наделяет его плотью и кровью, ему трудно расстаться со своим созданием, и он порой поручает ему в новой сцене новую, иногда неожиданную роль. Как сложны п загадочны пути творчества! Дюрер знал, что о "великой блуднице" в "Апокалипсисе" говорится с гневом и отвращением: "С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле". Но обличье ее обманчиво прекрасно. "Она облачена... в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом..."

На гравюре Дюрера блудница обольстительна. Тут нет и намека на то, что за ее прекрасной внешностью скрываются мерзость и зло. У нее молодое прелестное лицо, округлые руки и плечи, шелковистые волосы. И в ее красоте нет ничего зловещего. На ней открытое платье, дорогие браслеты украшают нежные руки, обруч с драгоценными камнями сдерживает волосы. "Кубок с мерзостями блудодейства", который она поднимает над головой,- чудо ювелирного искусства. Так и кажется, что черно-белая гравюра передает золото украшений и багряный цвет одеяния. Для этого образа Дюреру послужил рисунок знатной венецианки, па котором он когда - то сделал короткую пометку, прозвучавшую, как элегический вздох: "Воспоминание о Венеции".

Да, конечно, земной мир полон мерзостей. Да, конечно, он осужден на гибель. Но почему греховный мир так соблазнительно прекрасен? Прекрасна юная женщина в праздничном наряде. Прекрасна девушка в толпе, преданно склонившая голову к плечу юноши. Прекрасен сильный мужчина, гордо и независимо подпершийся рукой. Прекрасен корабль с туго надутыми парусами. Прекрасен далекий горизонт. Прекрасен весь земной мир. Художник согласен с приговором неба, но не может распрощаться с обреченным миром без сожаления, не прославив его красоту.

И вот, наконец, "Апокалипсис", к великому облегчению художника, начинает повествование о победе над мировым злом. Ангел заключает дьявола в преисподнюю ("Новый Иерусалим"). Сатану на этом листе Дюрер показал не столько грозным, сколько уродливым, даже смешным. Оп выглядит таким, каким его представляли в площадных спектаклях. Чтобы отправиться в преисподнюю, ему нужно протиснуться в узкий люк. Сатана съежился, скорчился, прижал к чешуйчатой спине общипанные крылья... Ангел, который отправляет его в тысячелетнее заточение, неумолим, исполнен мужества и непреклонной воли. У него в руках огромный ключ и цепь. Оп придерживает белоснежные одежды, чтобы не коснуться нечистого. Все это происходит на склоне холма. Рядом второй ангел. Оп указывает Иоанну на возникший над горой город - Новый Иерусалим. Новый Иерусалим выглядит не как сказочное видение, а как обычный немецкий город: квадратные и круглые башни, крутые крыши, острые шпили, кирпичная кладка стен. Город только что возник, главная башня еще не достроена. Согласно тексту, в Новом Иерусалиме пет церквей, но Дюрер не мог представить себе города без церквей и изобразил их. За городом роща. Подножия гор омывает море. Птицы в ясном небе, невысокие горы, спокойная вода, наделаю защищенный город - все это дышит чувством наконец - то обретенного мира и счастья. Гравюра, темная от тесно положенных штрихов внизу, со сплошными черными пятнами там, где изображен сатана, светлеет в середине и делается совсем светлой вверху. Дальние горы едва обозначены легкими линиями. Небо над ними создано почти нетронутой белизной бумаги. Почти! Если бы она была совсем нетронута, небо показалось бы плоским. Трепещущие ветви и птицы, которые тянутся вдаль, создают глубину и высоту неба. Сдержанность и воздушность пейзажа с деревом и птицами поразительна!

Все! Закончен рисунок для пятнадцатого листа, закончена и гравюра: огромный труд завершен. Создан целый мир: с небом зримым и воображаемым, с грозными знамениями и мирными просторами, со смертями, со страхами, с упованиями, с непрерывным борением мрака и света и победой света.

Наступил день, когда из дверей мастерской Дюрера вышла торжественная процессия - помощники относили в типографию пятнадцать досок. Работа многих месяцев превратилась в нечто ощутимое, даже обрела вес: пятнадцать прямоугольников тяжелого грушевого дерева были бережно переложены бумагой и обернуты материей. Дюрер не мог их отпустить без себя. Он провожал доски в типографию сам. Встречные видели сосредоточенно торжественнoe лицо мастера. Они не знали, какой у него сегодня день. Сегодня Альбрехт Дюрер, художник из Нюрнберга, начинает печатать свой "Апокалипсис"!

В типографии наборщики набрали выдержки из "Апокалипсиса", на которых, по долгому размышлению, остановился Дюрер и распределил их па оборотах гравюр. Вот и настал долгожданный час: началось печатание. Дюрер не решался покинуть типографию. Конечно, здесь опытные мастера, но с досками такой сложности им еще не приходилось иметь дело. Дюрер сам проследил за всем: как замачивается в воде бумага, как смешивается по его рецепту краска, как накладывается она па доски, как прижимается пресс. Уроки базельской типографии пошли ему на пользу: оп умел обращаться с печатным станком. Когда типографщики колдовали над установкой доски, определяли силу нажима, он мог не только на словах высказать свои пожелания, но и показать, как это надо делать.

В эти доски вложено столько, что охотнее всего он отпечатал бы весь тираж сам, никого не допуская к станку. Но на это даже его силы не хватит. И вот листы отпечатаны с обеих сторон - на одной гравюра, на другой текст,- высушены, подобраны, разрезаны, сшиты. А Дюреру все еще не верится, что работа закончена. Когда он, наконец, осознал это, на него обрушились усталость и опустошенность. Понимал ли Дюрер, что, завершив "Апокалипсис", он навечно утвердился среди великих художников? Он думал об этом иначе. Был день, когда он решил, что должен овладеть всеми тайнами гравюры. Прекрасны трепетно-тонкие гравюры на меди Шонгауэра, но он и в гравюре по меди пойдет дальше, а в гравюре на дереве добьется того, что ранее считалось невозможным.

Дюрер достиг этого: сложностью и свободой штриха его гравюры на дереве не уступают гравюрам на меди. И они не утратили своеобразия: у дюреровской гравюры на дереве грубоватая терпкость, чуть хриплый голос. Дюрер ценит эти свойства и подчеркивает их. Если его гравюра па меди сама говорит о своем происхождении от изысканного искусства ювелиров, гравюра по дереву не скрывает своего - от искусства безвестных резчиков по дереву.

Теперь ему в обоих способах доступно все: человеческие лица и запечатленные на них страсти, скрытые и явные чувства, бурные движения тела и души. В гравюре он может передать мягкость бархата, теплую пушистость меха, глянцевитость шелка, холодный блеск металла, игру драгоценных камней. Наряды богатых и рубища нищих. Трепет листвы. Рябь озера. Свет и мрак. Ветерок и ураган. Медленную поступь и бешеную скачку. Красоту и уродство. Ликование и ужас.

Трудясь над гравюрами, отказавшись от всего многоцветия мира, ограничив себя черным и белым, Дюрер тосковал по богатству красок. Он еще не догадывался, что, глядя на его гравюры, люди забывают, что перед ними черно - белое изображение. Пройдет тридцать лет, и Эразм Роттердамский вдохновенно напишет о Дюрере: "Апеллес был первым в своем искусстве... Но в распоряжении Апеллеса были краски, правда, немногие и весьма скромные, но все же краски. Дюреру же можно удивляться... ибо чего не может он выразить в одном цвете, то есть черными штрихами?.. Даже то, что невозможно изобразить - огонь, лучи, гром, зарницы, молнии, пелену тумана, все ощущения, чувства, наконец, всю душу человека, проявляющуюся в телодвижениях, едва ли не самый голос. Все это он с таким искусством передает тончайшими штрихами, и притом только черными, что ты оскорбил бы произведение, если бы пожелал внести в него краски. Разве не более удивительно без сияния красок достигнуть величия того, в чем при поддержке цвета отличился Апеллес?"* (* Дюрер А. Дневники..., т. 1, с. 205.).

Когда Дюрер завершил "Апокалипсис", он закончил не только работу. Он закончил огромную главу своей жизни.

|

ПОИСК:

|

© BIOGRAPHY.ARTYX.RU, 2001-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://biography.artyx.ru/ 'Биографии мастеров искусств'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://biography.artyx.ru/ 'Биографии мастеров искусств'