III Берта и Ева

По правде говоря, творческая жизнь так близка жизни сексуальной - ее страданиям, сладострастию, - что их следует рассматривать как две формы одной и той же потребности, одного и того же наслаждения. Райнер Мария Рильке. Письма юному поэту

На мольберте Мане только что родилось произведение, полное радости и свежести, одно из тех произведений, какие так любил писать этот художник, постоянно влекомый чуть диковатым простодушием мальчишеского возраста (По словам П. Жамо.): пятнадцатилетний парнишка пускает мыльные пузыри.

Парнишка этот - Леон Коэлла.

Леон Коэлла не слишком преуспевает в учении. Сейчас, в сентябре 1867 года, когда отец использует его в качестве модели для картины, он становится рассыльным у отца Дега, банкира, который живет в доме 28 по улице Виктуар. Леон уже знает, что его "сестра" на самом деле - его мать. Родители по секрету подтвердили то, о чем он сам догадался. Они частично посвятили его в свою тайну, попросив никому ее не раскрывать: в присутствии посторонних Леон будет и впредь называть мать "Сюзанной". Впрочем, подобные секреты не слишком беспокоят юного Леона. Наконец-то он избавился от школы; у Дега он зарабатывает 125 франков в месяц; у него собственная комната в доме 51 по улице С.-Петербург, находящемся по соседству с домом, где живут его "сестра" и "крестный". Чего еще можно пожелать? Авось кривая вывезет!

Члены семьи Мане не относятся к людям, склонным драматизировать свою жизнь. Им вполне достаточно внешнего соблюдения приличий. Сюзанну не слишком заботят интрижки супруга (из благоразумия она почти никогда не рискует показываться в мастерской на улице Гюйо), а Леона столь же мало интересуют истинные обстоятельства его появления на свет, родственные узы, возможно связывающие его с мадам Мане-матерью - она очень любит Леона, а он каждый вечер играет с ней в триктрак или безик.

Завершив "Мыльные пузыри", Мане сразу приступает к портрету Золя - это способ выразить признательность писателю, так мужественно защищавшему художника. Вполне естественно, что Мане предназначает этот холст для Салона. Золя несколько раз приходит позировать в мастерскую живописца, в ту самую мастерскую, проще которой не сыскать: в ней нет никаких удобств, она "почти разваливается" (Duret Th., op. cit.); ее загромождают непроданные полотна автора "Олимпии".

Мане не в силах глядеть на эти непроданные полотна без грусти и тревоги. Деньги тают. Неужели он так никогда ничего и не продаст? Выставка 1867 года не принесла ему ни одного покупателя. Только оскорбления. Снова и всегда одни оскорбления. Неужели жюри опять не примет его работы? Пребывая в плену вполне традиционного представления об успехе, Мане не отдает отчета, что теперь жюри уже практически не может отстранить его. Пусть он остается в глазах большинства людей "эксцентричной личностью", пусть. Но о нем слишком много говорили. У него есть последователи; он - глава школы, метр нового поколения художественной молодежи. После статей Золя, после выставки на авеню Альма было бы трудно просто-напросто устранить его.

Мане заканчивает портрет Золя в феврале (Золя только что опубликовал новую книгу, роман "Тереза Ракэн" и некий критик, анализируя это произведение, писал в январском номере "Le Figaro": "Г-н Золя... видит женщину так же, как г-н Мане ее пишет - грязными красками с розовыми румянами".). Послушавшись совета писателя, он включает в число отправленных в Салон 1868 года произведений одно сравнительно старое полотно - "Женщину с попугаем", - оно было написано двумя годами раньше, позировала для него Викторина Меран. (Что сталось с ней, с Викториной? Однажды утром эта сумасбродка исчезла и больше в мастерской не появилась.) Жюри принимает обе работы без звука. Впрочем, трудно представить себе более милосердное жюри, чем в этом году: г-н де Ньюверкерке из-за этого просто кипит от гнева. Почти все "батиньольцы" (кроме вечно отвергаемого Сезанна) будут представлены в Салоне: Дега, Писсарро, Базиль, Моне, а также два приятеля этого последнего, который, конечно же, не замедлит привести их в кафе Гербуа - это Огюст Ренуар, двадцатисемилетний уроженец Лиможа, и Альфред Сислей, англичанин лет тридцати.

Как только Салон открылся, Золя торопится отпраздновать победу. В серии статей, опубликованных по случаю этой манифестации в "L'Evenment illustre", писатель заявляет, что "успех Мане полный. Я не осмеливался даже мечтать о том, что он будет таким стремительным и таким достойным...

Неизбежное признание - я предсказывал его еще в 1866 году - совершается медленно, но верно. Публика привыкает; критика успокаивается и соглашается открыть глаза; успех возрастает... Публика пока многого не понимает, но больше уже не смеется. В прошлое воскресенье я получил большое удовольствие, изучая физиономии зрителей, которые останавливались у полотен Эдуара Мане. Ведь воскресенье - это день толпы, день невежественной, совершенно неподготовленной публики. Я видел, что многие приходили сюда с явным намерением позабавиться. Они стояли, вытаращив глаза и открыв рты, совершенно ошеломленные, без тени улыбки. Глаза привыкли к новому без их ведома. Оригинальность, казавшаяся им поначалу такой предельно комичной, теперь вызывает тревожное удивление, вроде того, какое испытывает ребенок при виде чего-то непонятного. Другие входят в зал и, пробежав взглядом по стенам, заинтересовываются непривычной остротой этой живописи. Они подходят поближе, открывают каталог. Когда они видят там имя Мане, то стараются изобразить приступ смеха. Но холсты висят перед ними, сияя светом и чистотой, будто взирают на этих людей со спокойным и гордым презрением. И, ощутив неловкость, они быстро уходят, не понимая, что им следует теперь думать: помимо собственного желания, они тронуты искренним голосом таланта и теперь подготовлены к восхищению в будущем".

Все эти заверения грешат, несомненно, некоторыми преувеличениями. Критики на самом деле отнюдь не обходят своим вниманием Мане. Враждебность по отношению к нему пока еще сохраняется. Его полотна приняты, но зато плохо повешены: "в углу, слишком высоко или прямо рядом с дверью". Попугай в картине "Женщина с попугаем" вызывает такие же плоские остроты, как некогда кот в "Олимпии". "Эти реалисты на все способны! - восклицает комментатор "La Presse". Однако налицо очевидная эволюция. Кастаньяри, так резко высказывавшийся о "Завтраке на траве", не боится сказать теперь, что "Золя" Мане - это "один из лучших портретов в Салоне". Теофиль Готье, вспоминая собственное прошлое эпохи "красного жилета", с некоторой растерянностью вопрошает: "Теперь, по-видимому, тот, кто не принимает его (Мане), рискует прослыть филистером, обывателем, Жозефом Прюдомом (Жозеф Прюдом - собирательный образ мелкого буржуа, самодовольного ничтожества, созданный писателем и карикатуристом Анри Монье. - Прим. ред.), зобастым любителем миниатюр и росписей по фарфору или, еще хуже, отсталым знатоком, ищущим достоинств в "Сабинянках" Давида. Невольно с неким чувством опасения начинаешь изучать самого себя, ощупывать живот и череп, удостоверяясь - не потолстел ли, не облысел, коль не способен понять дерзновения юности... Каждый говорит себе: "Неужто я и впрямь тупица, мумия, допотопное ископаемое?.."

...Люди щепетильные спрашивают сами себя при виде этих поразительных примеров, а нельзя ли постичь в искусстве нечто иное в сравнении с тем, что видел в художественных творениях, когда тебе было двадцать лет... Вполне возможно, что картины Курбе. Мане и Моне и tutti quant (Всякие другие (лат)) скрывают красоту, ускользающую от нас - от тех, кого некогда украшали романтические шевелюры..."

К Мане присоединяются теперь многие ранее колебавшиеся. Например, Теодор Дюре, который признается, что был несправедлив к живописцу в своей опубликованной в прошлом году брошюре. Неожиданно Мане предлагает написать портрет Дюре - для Дюре это удачная возможность лучше понять, как работает художник. Изобразив своего друга во весь рост - на сером фоне выделяется серый же костюм, - Мане, добиваясь разнообразия чистых тонов - им надлежит разбить эту монохромность, - вводит несколько элементов, чье присутствие в картине обусловлено чисто пластическими поисками. Рядом с моделью он пишет небольшой натюрморт, постепенно все больше и больше его обогащая: под табуретку с подушкой гранатового цвета он бросает зеленую книгу, затем помещает на подушку лакированный поднос, а на него - графин с водой, стакан, ложечку, нож и, наконец, накрывает стакан лимоном. "Передо мною, - говорит Дюре, -происходил процесс осуществления его инстинктивной, как бы органической манеры видеть и ощущать".

Мане заканчивает это произведение в начале лета, до отъезда в Булонь, где рассчитывает провести недель шесть, чтобы отдохнуть и как можно реже браться за кисти: он слишком долго пребывал в нервном напряжении и очень устал (При этом за последние восемнадцать месяцев он успел очень мало сделать: не более семи или восьми произведений, включая и эскизы к Казни Максимилиана".). Получивший портрет в подарок, Дюре в восторге от холста и тут же вешает его у себя дома. "Вот это воистину живопись!" - восклицает он. Дюре очень бы хотелось как-то отблагодарить Мане. Задумав одну хитрость, он в июле пишет художнику: "Вы поставили свою подпись на картине в освещенном месте, и поэтому имя ваше сразу бросается в глаза. Зная человеческую глупость, а особенно по отношению к вам, я уверен, что каждый пришедший, увидев имя "Мане", начнет хохотать и поносить вас, не успев обратить внимание ни на живопись, ни на изображенного здесь малого. Поэтому мне кажется, что было бы лучше перенести подпись с освещенного места, а может быть, вообще ее убрать или поместить в тени, сделав ее неразборчиво. Поступив таким образом, вы дали бы мне возможность заставить восхищаться картиной, ее живописью. Я мог бы сказать, что эта работа Гойи, Реньо или Фортуни. Фортуни! Именно он - это было бы дивно (Эти художники - Реньо и Фортуни - были тогда у публики в большом почете.). Затем я раскрыл бы тайну, и буржуа, давший себя так провести, вынужден был бы прикусить язык. Подумайте о моем предложении. Чтобы обдурить буржуа, все средства хороши".

Мане соглашается: он пишет свое имя вверх ногами.

Булонь. Мане предается лени.

Вместе с семейством он занимает квартиру с видом на порт в меблированном доме, который сдает один старый моряк. Морской воздух благотворно влияет на художника, и праздность начинает вскоре его тяготить. А так как он не смог удержаться и прихватил с собой холст и краски, то в конце концов приступает к работе над новым полотном, где пишет маслом Леона Коэлла: тот стоит в столовой их временного пристанища, опираясь о стол. На столе красуется восхитительный натюрморт - бокал, чашка, устрицы, лимон, сахарница... По сути дела, все служит в этой картине своего рода поводом для натюрморта: слева от стола видишь даже каску и оружие - предметы, которые были бы неожиданными в жанровой сцене подобного типа, если бы она создавалась художником-реалистом. Но какого дьявола! Разве Мане мог бы быть художником-реалистом? Реальность живописи - вот что представляется для него единственно важным: Дюре мог убедиться в этом по мере того, как к его портрету делались все новые и новые добавления - реалист посчитал бы их излишними, а скорее всего, просто никогда бы о них не подумал.

Этот "Завтрак" Мане так нравится, что он решает еще раз вернуться к нему в Париже и превратить его в картину для очередного Салона. У Мане зреют и другие планы. Однажды во время прогулки он заметил людей, расположившихся на балконе и выделяющихся на фоне затененного пространства комнаты, видного сквозь открытую дверь. Почему бы не воспользоваться этим мотивом - ведь к такому же некогда обращался Гойя в своих "Махах на балконе".

Возвратившись в Париж и продолжая работать над "Завтраком", Мане начинает "Балкон". Он решил, что там будут фигурировать четыре персонажа: две женщины - сидящая и стоящая, а за ними мужчина; на заднем плане, в тени, - Леон Коэлла. Моделью для образа мужчины ему послужит один из завсегдатаев кафе Гербуа - художник Гийеме, человек весьма элегантный. Мане просит приятельницу Сюзанны - крошку Фанни Клаус из "Квартета св. Цецилии" - взять на себя роль одной из женщин. Мане любит любовь и женские улыбки, любит любовные интрижки. А ему известно, что его приятель, застенчивый великан Пьер Прэнс, и Фанни Клаус влюблены друг в друга. Молодые люди встречаются на званых вечерах в доме на улице С.-Петербург. Сеансы позирования для "Балкона" смогут оправдать и другие встречи в мастерской на улице Гюйо.

Что же касается другой женской фигуры для полотна...

Вот уже несколько месяцев, как мадам Моризо и две ее дочки, Берта и Эдма, посещают салон четы Мане. Сестры занимаются живописью и поддерживают отношения со многими художниками, особенно с Альфредом Стевенсом. Еще семь или восемь лет тому назад Мане приметил их в Лувре, где обе что-то копировали. Фантен-Латур давал им советы (он был пленен очаровательной Эдмой, но не решился в этом признаться); именно он и представил их Мане.

Дальние родственницы Фрагонара, барышни Моризо, а особенно Берта, так способны, что после первых же уроков учитель Гишар в испуге примчался к их матери и заявил: "Ваши дочери так одарены, что мои уроки разовьют их талант не для развлечения: они станут профессиональными художницами. Понимаете ли вы, что это значит? В вашей среде это будет революцией, я бы даже сказал - катастрофой. Уверены ли вы, что не проклянете искусство, если оно войдет в ваш респектабельно-мирный дом?"

Мадам Моризо такие мелочи не смущают. Эта женщина (она была некогда восхитительно хороша, и долго ее сопровождал целый хвост обожателей) проявляет большую независимость ума. Ей отнюдь не свойствен конформизм, типичный для крупной буржуазии того времени, хотя она принадлежит именно к ней. Ее муж был префектом в Бурже (там в 1841 году и родилась Берта), в Лиможе, Кане и Ренне, а сейчас занимает пост инспектора финансового контроля в Счетной палате. Мадам Моризо хочет одного - чтобы дочери были счастливы; к тому же живопись интересует ее гораздо меньше, чем устройство их будущего. Впрочем, Эдма скоро оставит живопись, так как недавно обручилась с Адольфом Понтийоном, с тем самым Понтийоном (какое необычное совпадение!), который вместе с Мане путешествовал на "Гавре и Гваделупе"; он был на том же самом карнавале в Рио и стал моделью для первого из датированных произведений художника - "Пьяного Пьеро", - а сейчас служит морским офицером в Шербуре; Эдма обвенчается с ним в начале следующего года.

Что до Берты, то создается впечатление, будто замуж она не торопится. Хотя ей уже двадцать семь лет, она отвергла не одно предложение. В ней замечаешь прежде всего глаза такого насыщенно-зеленого цвета, что они кажутся черными, напряженность взгляда контрастно усиливается молочной белизной худого, резко очерченного, своевольного лица. Берта унаследовала красоту матери, но в ней есть и еще нечто завораживающее, не поддающееся словесному определению. Одетая всегда в черное и белое, она очень элегантна - "очень стильна", как выражаются в Пасси люди ее круга. Говорит она мало - глуховатым, резким голосом произносит короткие, отрывистые слова, нередко проглатывая буквы. Эта девушка, еще ожидающая своей судьбы, отнюдь не целиком поглощена живописью. Внешне холодная, внушающая всем окружающим сдержанность, девушка таит в глубине души бешеный огонь, вулканическую лаву; этот-то внутренний огонь и воспламеняет ее взгляд. Она восхищается Мане, его искренними произведениями, их ясностью, чистотой, то есть всем тем, что делает их так непохожими на современную художественную продукцию. Неосознанную гениальность Мане она чувствует инстинктивно, но остро. Она догадывается - нет, она просто знает, - что он великий живописец середины нынешнего века. Он пленяет ее и как мужчина.

Да и Мане отвечает ей восхищением. В Салоне прошлого года он долго изучал "Вид Парижа, написанный с холма Трокадеро" кисти Берты (Моризо живут в собственном особнячке на улице Франклин, в центре этого квартала, тогда еще почти деревенского, с буковыми зарослями, загородными домиками, пустырями) и, вдохновившись картиной: прозрачностью воздуха, деликатно промодулированными серыми тонами, - в свою очередь написал с того же места "Вид на Всемирную выставку 1867 года". Кратких разговоров с девушкой оказалось для Мане вполне достаточно, чтобы получить представление о ее вкусах. Это ей первой поведал он о замысле "Балкона". Берта полностью поддержала его идею и согласилась приходить вместе с матерью на улицу Гюйо, чтобы позировать для одной из женских фигур.

Почти всю осень Мане работает над "Балконом", произведением новаторским по манере, где звонкие тона зеленых ставен и балконной решетки звучат подобно фанфарам будущего. Уж не Берта ли Моризо, привыкшая к работе на пленэре, когда под светом солнца зарождается особая цветовая мелодия (она брала уроки у Коро), подтолкнула Мане на этот путь? Число сеансов растет. Гийеме это быстро наскучило: он заявляет, что Мане "промахнулся" с ним, что "мадемуазель Клаус ужасна", сеансы им обоим надоели и они решили говорить, будто картина "совершенна" и "добавлять к ней нечего".

Мане никогда так хорошо не видел Берту Моризо, как в то время, когда писал ее в длинном белом платье, с длинными черными локонами, падающими на плечи. Он неустанно изучает ее черты. Ощущая затаенную страстность ее натуры, он загорается сам. Мадам Моризо, неизменно присутствующая на сеансах с вышиванием в руках, находит, что у него "вид безумного". Что ж, он и есть безумный, подобно восемнадцатилетнему юноше, опьяненному любовью. Перед ним погруженная в молчание Берта Моризо, обратившая к нему свои сумрачные, но излучающие свет глаза - из-за темных теней вокруг они кажутся еще больше.

Мане - легкомысленный человек, франт - не принадлежит к числу тех, кому ведомы сильные страсти. Ни в чем. Он вполне довольствовался бы чем-то средним - и в любви, и в жизни, и в искусстве. Его во всем устроило бы нечто поверхностное. Ах! Если бы только не его глаза - его счастье и несчастье, глаза, делающие из него такого живописца! Гений, творческая мощь, самопожертвование ради произведения, которое обладало бы непреходящей ценностью, - как все эти слова и то, что скрывается за ними, далеки от него! Как чужды ему глубина, серьезность, та крайняя серьезность, что предопределяет обычно судьбы великих людей! Что его, собственно, интересует? Он обманывает Сюзанну (она для него теперь не более чем "привычка"), нимало не задумываясь над этим, не придавая большого значения своим любовным похождениям и тем более или менее легкодоступным женщинам, мимолетно возникающим в его жизни завсегдатая Бульваров и художника. Он увлекается любовью, как иные мороженым. Приятное кратковременное удовольствие.

Не будь между Бертой и Мане преграды респектабельности, установленной правилами поведения, а еще, наверное, не будь Берта Моризо, такая близкая и в то же время такая далекая, столь недоступной, то - кто может знать? - какой-нибудь сеанс позирования для "Балкона" в случае отсутствия мадам Мане закончился бы совсем по-другому. Это явно взаимная любовь, но любовь запретная, невысказанная и обреченная таковой остаться. Когда "Балкон" будет закончен, Берта не перестанет бывать на улице Гюйо, нередко и без сопровождения матери. Но ничто не изменится. Оставаясь наедине, Мане и молодая девушка будут, как и прежде, вести беседы о всяких разностях, а особенно о живописи, но никогда не разрешат вспыхнуть огню, лихорадившему обоих, что с каждым днем делает Мане все более возбужденным, с каждым днем углубляет выражение меланхолии на лице молчаливой девушки.

Порою, когда Берта появляется в ателье, Мане в приливе экзальтации хватает кисти - пусть только Берта не шевелится! - и торопится запечатлеть ее черты, пишет ее лицо, увенчанное шляпкой с белым пером, или изображает ее закутанной в меха, руки спрятаны в муфту. Вызываемое Бертой чувственное возбуждение превращает этого живописца из живописца в лирика. Пусть он не знает, пусть она не знает (а если бы подозрение и зародилось, то как поспешно постарались бы они от него отделаться!), что для Мане, пытающегося с кистью в руке разгадать тайну этого лица, постичь его притягательную силу и навеваемое ею чувство беспокойства, эти полотна становятся способом обладания, интимного причащения.

И искусство Берты, и искусство Мане питается их немой любовью, их мечтами, что сливаются воедино. Полотна Мане - Берта может созерцать их вволю - пример для нее. Но и Берта по-своему оказывает влияние на автора "Олимпии". Для Мане многое представляется проще в присутствии этой наделенной спокойной смелостью молодой девушки, так же как и он, и даже, быть может, больше, чем он, прокладывающей дорогу к живописи будущего, к тем празднествам света, воцарение которых уже подготавливают "батиньольцы" - все эти Моне и Ренуары, Писсарро и Сислеи. "Светлая живопись", "пленэр" - эти слова постоянно звучат во время несмолкаемых споров в кафе Гербуа. Мане горячится, медлит ступить на тот путь, куда его так хотят увлечь; ему кажется, что путь этот слишком не соответствует традициям, какие сам художник защищает и хочет прославить. Но рядом с ним Берта - вестница зарождающегося и пока не имеющего имени искусства. И однажды Мане вынужден будет поддаться его чарам.

В конце концов, как удачно, что Викторина Меран не появляется больше в мастерской Мане. Присутствие других женщин Берта переносит с плохо скрываемым раздражением. Даже славная Фанни Клаус выводит ее из равновесия: "малютка Клаус", - говорит она кисло. Свадьба сестры Эдмы не только лишает Берту ее привычной спутницы, - свадьба эта, бесспорно, возбудила в ней смутные мечты о невозможном. Ее нервозность, и без того повышенная, заметно возрастает.

Она еще больше возрастает по той причине, что в феврале 1869 года дочь романиста Эмманюэля Гонсалеса Ева, которая уже два года занимается живописью, просит у Мане разрешения работать под его руководством.

Мане случалось встречаться с семьей Гонсалесов на приемах у Альфреда Стевенса. Эмманюэль Гонсалес, плодовитый писатель, автор популярных романов и имеющих шумный успех статей, бывший президент Общества литераторов, принадлежит к самым известным людям Парижа. Женатый на валлонке, он относится к одной из двенадцати семей, получивших дворянское звание от Карла V в княжестве Монако. Он не слишком высоко ценит Мане как художника, в чем абсолютно расходится с дочерью. Когда Ева поведала о желании учиться у Мане, Гонсалес был озадачен. Автор "Олимпии", ее пресловутого кота, особы с попугаем! Что за нелепая мысль! Но Ева вопреки тому, что можно было бы ожидать при ее томности и обескураживающей застенчивости, обладает твердой волей - все возражения отца тщетны, и он вынужден уступить.

Отныне Ева регулярно работает под руководством Мане в мастерской на улице Гюйо. Мало того, что она бывает тут, сияющая молодостью (Ева моложе Берты на восемь лет), с этим чуть высокомерным безразличием и вместе с тем мягкостью, которая в известной степени контрастирует с чертами ее лица: резко очерченный, с горбинкой нос, упрямый подбородок, лоб, выступающий из-под густой массы волос, "схваченных на макушке широким бантом" (По словам Теодора де Банвиля. ); всем своим существом она излучает своеобразное величие юности. Но этого мало. Мало того, что она просто бывает тут, дышит воздухом мастерской, наполняет ее шелестом своих платьев, запахом духов, манерами светской женщины, соблазнительной и желанной, окруженной восхищением многочисленных поклонников. Если бы Мане хотел разжечь ревность Берты, то именно так ему и следовало бы поступить. В его поведении проскальзывает явное намерение подразнить и даже, может быть, инстинктивное желание помучить Берту. Он расточает Еве комплименты, хвалит ее этюды и доходит до того, что ставит ее Берте в пример.

Он порхает как бабочка. Проворно раскладывает на скатерти фрукты, кисть винограда, нож, кусок семги, многословно расточая Еве советы: "Ну-ка живенько изобразите все это! Фоном не занимайтесь. Ищите валёры. Понимаете? Когда вы глядите на все сразу да еще думаете, как бы передать это в соответствии со своими ощущениями, то есть так, чтобы все это производило на публику то же впечатление, что и на вас, то вы не смотрите на эти вот полосы на бумаге внизу, не видите их. А? Разве не так? И еще - когда вы глядите на все в целом, вы не станете пересчитывать все чешуйки у семги. Вы их воспринимаете как крохотные серебристые жемчужинки на сером и розовом фоне. А этот розовый цвет - в сочетании с белеющей посередине косточкой, а вот эти серые оттенки - словно тень на перламутре! А виноград - разве вы пересчитываете все эти виноградинки? Ну разумеется, нет, не правда ли? Ведь в них поражает их цвет - цвет прозрачного янтаря, да вот эта пыльца, которая моделирует форму, смягчая ее..."

Разговаривая и улыбаясь, Мане прохаживается взад-вперед по комнате. Никогда еще в его мастерской не царило такое оживление, никогда еще в ней так не бурлила жизнь - жизнь видимая и жизнь скрытая. Время от времени Берту сопровождает мадам Моризо, а Ева почти всегда приходит вместе с младшей сестрой Жанной. Жанна тоже увлекается живописью, но Ева ее не слишком одобряет. ("Тупая Жанна pinxit (Написала, исполнила (лат.).)", - написала однажды Ева на эскизе, сделанном сестрой.)

"Поначалу надо выявить свет, падающий на эту скатерть, а затем неосвещенные места. Полутона годятся только для гравюр из "Magasin pittoresque". Складки обозначаются сами собой..."

Мане оживлен, он держится весьма непринужденно в обществе этих женщин, которым лишь воспитание позволяет с большим трудом скрывать свои истинные чувства. Гордая похвалами Мане, Ева обходит живопись Берты малопочтительным молчанием. Мадам Моризо ее терпеть не может. Берта при одном ее виде "впадает в транс". Горящим взором она наблюдает за действиями соперницы, которая с раздражающим прилежанием пытается осуществить на практике советы Мане, ничуть не догадываясь о всей этой скрытой любовной игре, об этих экзерсисах ревности, где она, того не подозревая, выполняет роль третьего лишнего. "Самое главное - не утяжеляйте тона..."

Раздосадованная Берта то покидает мастерскую, то возвращается, то снова уходит. В какой-то момент она соглашается на замужество, приготовленное ей одной из тех дамочек, для кого сватовство - призвание; но дело ограничилось "представлением" возможному будущему супругу - "вполне нелепому", как скажет Берта.

Мане - и это совершенно естественно - начал портрет Евы. Но если портреты, написанные с Берты, давались ему необыкновенно легко, то этот стоит невероятных и непрекращающихся усилий. Берта следит за ними с язвительным наслаждением.

Эти посредственные результаты возрождают обычные страхи Мане. Приближается открытие Салона 1869 года. Жюри приняло у него два полотна - "Завтрак" и "Балкон" (Первое произведение находится сейчас в мюнхенской Пинакотеке, второе - в Лувре (завещание Кайбота).). Какая встреча их ожидает? Признают ли наконец его искусство, как предсказывал в прошлом году Золя? Когда Мане возбужден, он утверждает, что непременно добьется успеха, но через некоторое время уже говорит, что его ждет полный провал.

С течением времени озабоченность, мучающая его, нарастает. В день открытия Салона Берта (она в этом году не выставляется) идет прямо в зал "М", где тут же замечает Мане - "растерянного, в шляпе, освещенной солнцем". "Он попросил меня, - рассказывает она Эдме, - пойти посмотреть его картину, потому что сам не осмеливался приблизиться к ней. Я никогда, - восклицает Берта, - не видела такого взволнованного лица: он беспрестанно смеялся, утверждая в одно и то же время, что его картина никуда не годится и что она имеет большой успех. Я, право, нахожу его очаровательным, и он нравится мне бесконечно, - добавляет она. - Его живопись, как всегда, производит впечатление какого-то дикого или, скорее, немного недозрелого плода, но она меня привлекает".

На этот раз работы Мане принимают достаточно спокойно. Общее мнение резюмирует Теофиль Готье: "Работы, выставленные г-ном Мане, относительно благонравны; скандала они не вызовут". В остальных критических высказываниях преобладает безразличие; правда, Кастаньяри (и не он один) на этот раз Мане совершенно не щадит. "Мане - подлинный живописец, - заявляет он, - но до сих пор он был скорее фантазером, чем наблюдателем, скорее странным, нежели сильным художником. Творчество его убого".

Отчасти в силу убеждений, отчасти просто из вежливости, как принято в таких случаях, Берте поторопились сказать, что в "Балконе" Мане не слишком ей польстил, что она там чудовищно "безвкусна". Полотно ее обезобразило? Так ли? "Я вышла там скорее странной, чем некрасивой", - считает Берта. Только она и привлекает внимание публики в этой работе Мане. Ее удлиненная тонкая фигура в белом платье, ее бледное лицо, ее таящие бурю глаза "затмевают" прочих персонажей, которые рядом с ней (ведь в ее образ Мане внес столько чувства!) кажутся просто декоративными элементами. "Среди любопытных, - пишет Берта, - как будто уже распространился эпитет "роковая женщина"".

Полное враждебности безразличие, проявляемое и публикой и критиками, глубоко печалит, удручает Мане. К нему, к его крайностям привыкли, но все равно его не понимают. Если нападки уже не отличаются прежней язвительностью, то, скорее, потому, что всем это надоело, а не потому, что его искусство стали лучше понимать. "Бесплодие" - так написал о нем Кастаньяри. Мане обескуражен. Вновь обмануты его надежды, его постоянно возрождающиеся надежды. Сомневаясь в самом себе, без конца повторяя фразы из статьи Кастаньяри - о! как они его ранят! - художник погружается в мрачное уныние.

Нервничая, он снова принимается за портрет Евы Гонсалес. Но дело не ладится. Он не может вдохнуть жизнь в эту картину. Поза молодой художницы остается деревянной. А ее лицо - оно как бы ускользает от живописца. Ему не удается схватить его выражение - неуловимое сочетание небрежного взгляда, энергии и благородства. Мане утяжеляет лицо, делает каким-то напряженным, "терпит неудачу" с глазами, которые под его кистью становятся шарообразными. Разве это та пленительная особа, чью "изысканную и одновременно ребячливую красоту" (По словам Теодора де Банвиля.) воспевают поэты?

Мане очень бы хотелось ускорить отъезд в Булонь, где он в этом году намерен провести лето, как можно быстрее оказаться у берегов Ла-Манша, испытать ободряющее действие его морского ветра. В Париже вопреки тому, что думает мадам Моризо, он ничего путного не сделает. Так как Берта уехала погостить к Эдме в Лориан, мадам Моризо заходит в мастерскую Мане вернуть взятые у него книги, она тотчас же пишет дочери, будто нашла художника в состоянии "ликования, возросшего в присутствии Гонсалес". Воистину Ева обладает даром раздражать дам из семейства Моризо; при виде ее они уподобляются шипящим и выпускающим когти кошкам. "Что касается Мане, то он даже не встал мне навстречу. Он спросил, есть ли от тебя весточка? Я ответила и обещала, что напишу тебе о его холодности. Он тебя сейчас вовсе не вспоминает, так как мадемуазель Гонсалес вся преисполнена добродетелей и обаяния; эта женщина - само совершенство".

Внезапно Мане уступает желанию покинуть Париж. В Булони он останавливается вместе со своими близкими в районе порта, в отеле "Фолькстон". Но почти сразу же садится на корабль, совершающий рейсы в Англию. Его друг Альфонс Легро с 1863 года живет в Лондоне; Мане давненько с ним не болтал - вот великолепный предлог для поездки, которая наверняка изменит его настроение.

Как истинно был прав Легро, когда покинул Францию с ее населением, "состоящим из правительственных чиновников". Преподаватель Южнокенсингтонской художественной школы дижонец Легро живет здесь, окруженный уважением, вдали от изнуряющих парижских баталий. Мане возвращается "в полном восторге" от своего короткого пребывания в Лондоне. "Убежден, что там можно кое-что сделать, - пишет он Фантен-Латуру. - Воздух, земля - все мне нравится; мною овладевает искушение появиться там еще разок на будущий год". "Добрый прием", оказанный ему художниками, живущими по ту сторону Ла-Манша ("в них нет, - говорит Мане Золя, - нелепой зависти, существующей среди нас; почти все они - джентльмены"), притупляет мучительные ощущения, вызванные критическими выпадами Кастаньяри.

Вернувшись в Булонь, он начинает писать с необыкновенной легкостью. Полотна следуют одно за другим: виды Булони и ее порта (один из них в лунном свете, он пишет его, устроившись прямо у окна). Овладеет ли он пленэром? Он делает даже два-три этюда на пляже. Но ему докучают люди. Не успевает художник поставить мольберт, как они уже тут как тут - шепчутся, шушукаются: "Знаете, это Мане, художник, о нем столько говорят, - он малюет совершенно невозможные вещи!"

В начале августа Мане возвращается в Париж. Барышни его уже поджидают - и этот проклятый портрет Евы тоже; он приступает к нему вновь, но добивается не большего успеха, чем до отъезда в Булонь. Эти трудности вызывают у него нескрываемое раздражение. Вымещает он его на Берте, не переставая ее дразнить. "Мане читает мне мораль, - пишет Берта Эдме 13 августа, - и предлагает в качестве образца эту вечную мадемуазель Гонсалес; у нее есть выдержка, настойчивость, она умеет довести дело до конца, тогда как я - я ровно ни на что не способна".

Берта ни на что не способна? Однако привезла же она из Лориана полотно с изображением порта, которое так нравится Мане, что она дарит его художнику; впрочем, логика и чувства уживаются плохо, особенно когда все им противодействует. И если Мане дразнит Берту обидными сравнениями, то и сама Берта почти не скрывает, насколько радуют ее затруднения с портретом Евы. "А пока, - сообщает она сестре, - он в двадцать пятый раз принимается за портрет; она позирует каждый день, а вечером Мане приходится уничтожать написанную за день голову Евы. Весьма соблазнительно для того, кого просят позировать!"

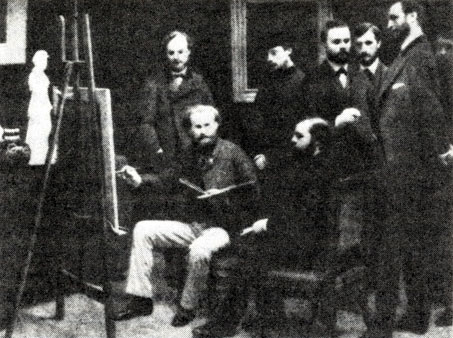

Мане просто выходит из себя, оттого что не может закончить портрет. Как бы ему хотелось экспонировать его в Салоне 1870 года! Быть может, личность модели усмирила бы этих олухов-критиков (какой журналист пойдет на то, чтобы нападать на портрет дочери Эмманюэля Гонсалеса?), заставила бы их попридержать оскорбительные эпитеты. Мане верит в это еще сильнее, узнав, что Фантен-Латур готовит ему в Салоне некий апофеоз: Фантен пишет огромное полотно - "Мастерская в Батиньольском квартале", - где автора "Олимпии" увидят сидящим за мольбертом среди некоторых из его верных друзей - Золя, Моне, Ренуара, Закари Астрюка, Эдмона Мэтра, Фредерика Базиля и молодого немецкого живописца Отто Шольдерера. Разве может "Батиньольская школа" более ясно заявить публике о своем существовании, о том, как она верит своему вождю?

Польщенный и очень растроганный этой данью уважения, Мане еще больше бранится; работа над портретом Евы продолжается, сеансы следуют один за другим, а результаты лучше не становятся. Все это делается прямо-таки забавным. Художник принимается высмеивать сам себя. "Идет уже сороковой сеанс, а голову опять пришлось соскабливать", - говорит он Берте. Его поведение крайне редко было таким неустойчивым. Временами -"безумное оживление", доходящее до "всяческих сумасбродств", а затем озадачивающие переходы от смеха к тоске, от подавленности к возбужденности. Рассмотрев один из холстов Берты, он утверждает, что ей нечего беспокоиться о ближайшем Салоне, что "ее выставочная работа сделана", а через две секунды говорит, что ее наверняка отвергнут. На Берту не может не подействовать нервозность настроения, граничащая с пренебрежительной развязностью, с которой относится к ней Мане; "все его восторги, - говорит она, - по-прежнему сконцентрированы на мадемуазель Гонсалес". "Моя живопись никогда не казалась мне такой отвратительной, - пишет Берта. - Я сижу на диване, и вид этой мазни вызывает просто тошноту! Вчера составила букет из маков и бульденежей, но у меня так и не хватило смелости за него взяться. Не понимаю, как это я вообще могла хоть что-нибудь написать!"

Да, по всей видимости, восторги Мане и впрямь предназначены одной мадемуазель Гонсалес. Но как-то раз, в сентябре, когда Берта Моризо появилась в квартире на улице С.-Петербург и устроилась на диване в гостиной в своем белом муслиновом платье свободного покроя, перехваченном в талии черным поясом, Мане в порыве вдохновения хватает перо и бумагу и за одну минуту набрасывает несколько линий, с которых начинается новый портрет Берты. Вскоре портрет будет перенесен на холст и не потребует от художника ни сорока, ни двадцати пяти, ни даже десяти сеансов. Берта отдыхает, полураскинувшись на софе, с отрешенно-мечтательным видом, положив одну руку на подушку, ее черные локоны падают на белый корсаж платья. Взор задумчив, она словно погружена в грезы, легкая печаль набегает на ее лицо. Все в этом полотне неподвижно, преисполнено молчанием, жизнь в нем словно приостановилась. Это полотно мастера - и признание мужчины.

А. Фантер-Латур. Мастерская в Батиньольском квартале. 1870

Берта Моризо. Фотография

Берта, несколько смягчившись, вскоре пишет Эдме: "Супруги Мане заходили к нам во вторник вечером. Заглянули в мастерскую. К великому моему изумлению и радости, моя работа получила самые высокие похвалы; по-видимому, это сделано и вправду удачнее, чем у Евы Гонсалес. Вряд ли тут можно ошибиться - ведь Мане очень искренен; я убеждена, что ему это в самом деле понравилось. Вот только не могу забыть, что говорит Фантен: "Ему всегда нравится живопись тех, кого он любит"".

Этот портрет Берты Моризо получил название "Отдых"; и Мане поступил бы весьма благоразумно, включив его в число тех двух картин, которые пошлет в Салон. Второй будет "Урок музыки" - написанная осенью композиция, где изображен Закари Астрюк, аккомпанирующий на гитаре молодой певице. Но нет! Если у Мане и было мгновение, когда он полагал, что следует послать в Салон "Отдых", то вскоре он передумал и больше уже не отступал от намерения экспонировать там портрет Евы, стоящий ему таких усилий. Почему? Быть может, он опасался, что "Отдых" выдаст его, что полотно это явственно обнаружит - и в первую очередь перед ним самим и Бертой - их скрытые чувства? Мане - художник, которому постоянно сопутствуют скандалы (ирония судьбы!), в действительности же он человек бесконечно осторожный и более всего опасающийся приоткрыть интимные стороны своей жизни и своего искусства. И даже - как знать - не преследовало ли стремление выставить именно портрет Евы Гонсалес (сейчас - перед лицом близких, Берты, перед самим собой, наконец, а завтра - перед лицом Салона) цели отвлечь, переключить внимание, сбить с толку, пресечь какие бы то ни было сплетни. Как удивились бы те, кто считал, что отлично знают этого человека, кажущегося столь открытым и чистосердечным, если бы они могли понять, до какой степени его искренность сплетается с расчетливостью и осторожничанием.

Январь 1870 года. Февраль. Дни бегут, а портрет Евы все еще не сдвинулся с мертвой точки. В то время как на улице Гюйо девушка работает над картиной "Мальчик-горнист" - этим полотном Мане советует ей дебютировать в Салоне, - живописец продолжает биться над злополучным портретом.

Мане показал две работы в кафе "Мирлитон" - центре Художественного союза на Вандомской площади. Дюранти, ставший в результате всех своих неудач и поражений сварливым и недоброжелательным и часто ссорящийся с "батиньольцами" (вот почему Фантен-Латур исключил его из числа персонажей своей "Мастерской"), холодно комментирует работы Мане в "Paris-Journal" от 19 февраля:

"Г-н Мане выставил философа, попирающего ногами устричные раковины, и акварель, воспроизводящую его же картину "Христос и ангелы". Центр заслуживает лучшего. Находясь среди экспонируемых картин, чувствуешь, будто они написаны не для того, чтобы доставить радость публике, а по какому-то принуждению, как будто от них хотели поскорее избавиться".

Такие недружелюбные слова окончательно переполнили чашу терпения Мане, пребывавшего тогда в лихорадочно-возбужденном состоянии. Вечером того же дня художник отправляется в кафе Гербуа, подходит к Дюранти и дает ему пощечину. Живописец и писатель обмениваются секундантами. Через четыре дня, 23 февраля, в 11 часов утра, они дерутся на дуэли в Сен-Жерменском лесу. Одинаково неопытные в подобных занятиях, они кинулись друг на друга "с таким ожесточением" (как отметит протокол дуэли), что погнули шпаги. Дюранти легко ранен - справа, чуть выше груди. Ошеломленные свидетели (Золя и трое редакторов из "Paris-Journal") спешат пресечь битву. Еще не оправившись от бурной схватки, Мане и Дюранти смотрят друг на друга с большим удивлением: "Отчего мы так глупы, что вздумали дырявить ближнего".

Ах! Уж эти чрезмерно нервные натуры! Следуют переговоры, и происходит примирение. История заканчивается вполне по-дружески и даже забавно. Мане предлагает Дюранти ботинки - "большие и удобные", купленные им специально для дуэли. Оба дуэлянта садятся на траву и разуваются, но у Дюранти размер побольше, чем у Мане, и он в отчаянии, что должен отказаться от башмаков.

После полудня завсегдатаи кафе Гербуа празднуют возобновление дружбы между недавними противниками и сочиняют в их честь шутливый триолет.

Работы, предназначенные для экспозиции в Салоне, должны быть представлены во Дворец промышленности 20 марта. 12 марта Мане "заканчивает" портрет Евы: с него довольно, он отказывается что-либо переделывать.

Полотно отправлено; Мане чувствует, что сбросил с себя большую тяжесть. Берта намерена послать на суд жюри подаренный ею Мане "Вид порта Лориан" и картину (она ею очень дорожит), где изображены ее мать и сестра Эдма. Подгоняемая временем, опасаясь провала, Берта приходит в такое волнение, что даже не может есть. В конце концов за два дня до последнего срока представления работ она решает позвать на "консультацию" Мане. Мане приходит, бросает на холст быстрый взгляд. "Но это очень хорошо, - говорит он, - чуть хуже вот здесь, в нижней части платья". Он хватает кисти и делает несколько мазков. Мадам Моризо в восторге. "Вот тут-то и начались мои беды, - рассказывает Берта. - Раз уж он увлекся - ничто не может его остановить; он переходит от юбки к корсажу, от корсажа к голове, от головы к фону. Он шутит, смеется как сумасшедший, отдает мне палитру, потом снова забирает ее; в результате к пяти часам вечера мы сотворили самую невероятную карикатуру, какую только можно вообразить. Посыльный уже ждал, чтобы ее унести. Так или иначе, он заставил меня поставить полотно на тележку. Я пребываю в полном замешательстве. Моя единственная надежда, что картину не примут. Мама находит всю эту историю смешной; меня же она просто сводит с ума".

Настолько сводит с ума, что, издерганная волнениями, Берта грозит броситься в Сену, если ее картину примут. Тогда мадам Моризо предлагает вернуть картину назад, но Берта, которая, как она утверждает, придерживается "принципа никогда не исправлять глупостей", передумала и возможностью этой не воспользовалась. Итак, пусть полотно будет экспонировано!

Оно и будет экспонировано (картину примут), равно как и работы Евы, и холсты Мане.

Как Мане заблуждался, думая, что портретом мадемуазель Гонсалес - его, кстати, повесили хуже некуда - можно будет обезоружить хулителей. Похвалив "Мальчика-горниста" Евы (он, по словам Берты, "приемлем..." - и только), все делают вид, будто молодую художницу в полотне Мане не признали (в каталоге написано просто - "М-ль Е. Г."), и нет таких оскорбительных слов, которые не были бы сказаны об этой "отвратительной, пошлой карикатуре маслом". Зато в "Мастерской" Фантен-Латура автора "Олимпии" узнать не преминули. Эта картина привлекает всеобщее внимание! Она будет удостоена медали и принесет автору право отныне выступать "вне конкурса". Но ее сюжет вызывает воодушевление у юмористов. Один из них окрестил полотно "Христом, живописующим среди учеников своих, или Божественной школой Мане" - "Иисус-Мане вещает ученикам: "Истинно, истинно, - говорю я вам, - тот, кто имеет ловкость живописать, является великим живописцем. Идите и живописуйте, и вы попадете пальцем в небо"".

Но Мане удалось испытать и большую радость, когда он прочел взволнованную статью Дюранти. Примирение этих двух людей было действительно полным. Да и Теодор Дюре полностью отказался от мнения, изложенного в брошюре "Французские художники в 1867 году", и опубликовал теперь настоящий дифирамб в честь своего портретиста. Чтобы выглядеть не просто снисходительным, но и последовательным человеком, он покупает у Мане за 1200 золотых франков "Приветствующего матадора", написанного в 1866 году. А вот с господином Гонсалесом Мане повезло куда меньше: писатель - кто этого не знает? - весьма прижимист, и, когда Мане предлагает ему портрет дочери, он благоволит принять его - без всякого, впрочем, энтузиазма, однако вовсе не собирается заплатить хотя бы за раму.

Как-то во Дворце промышленности Мане повстречал Берту в сопровождении весьма привлекательной девицы, Валентины Карре. У него мгновенно возникает желание написать ее. Он докучает Берте, просит, чтобы она устроила встречу. Та не спешит приводить в мастерскую Мане свою знакомую. Но, как говорит сама Берта, "уж если он что-нибудь заберет себе в голову..." - и после упорного сопротивления она уступает.

Решено, что Мане будет приезжать к Моризо и напишет в их саду группу - Валентину Карре и брата Берты Тибюрса. "Сад" - таково будет название этой картины - стал событием в творчестве Мане, ибо художник впервые покинул тогда мастерскую и попросил натурщиков позировать на пленэре. Так начинается сближение Мане (о! поначалу очень робкое, стимулируемое скорее любопытством экспериментатора, чем настоящей убежденностью) с художественными принципами наиболее революционно настроенных "батиньольцев", Моне и Писсарро, для которых пленэр, теплые красочные сочетания, порождаемые дневным светом, - это ключ к живописи будущего. Как, впрочем, и для Берты Моризо - ее участия в этом опыте Мане нельзя игнорировать.

Именно в то время, то есть в 1870 году, многие отчетливо понимают, что целый период в политической жизни Франции стремительно движется к концу. Режим Наполеона III пошатнулся. Оппозиция императорской власти становится ожесточеннее. В январе на похоронах журналиста Виктора Нуара 200 тысяч человек скандировали: "Да здравствует Республика!" Чуть раньше, выступая с защитной речью на процессе по поводу одного периодического издания, Гамбетта (бывший секретарь кузена Жюля де Жуи) не побоялся публично заклеймить "преступление 2 декабря". Выборы 1869 года умножили число противников Бонапарта в рядах членов Законодательного корпуса (в Ниоре Антонен Пруст был кандидатом оппозиции, правда не прошедшим). Вначале авторитарная, затем либеральная, империя становится в январе парламентской; Эмиль Оливье, семнадцать лет назад гулявший вместе с Мане по Венеции, формирует правительство. Вся страна бурлит.

Целая эпоха заканчивается сейчас в политике Франции. Заканчивается она и в творческой жизни Мане. "Сад" 1870 года знаменует собой перелом.

К несчастью, работа над этой картиной наталкивается на препятствия. Мать Валентины Карре, явившись однажды на сеанс, возмутилась, как это Мане посмел изобразить позади дочки лежащего молодого человека. Больше Валентина Карре позировать не будет. Ее заменяет сестра Берты, Эдма, которая гостит в Париже у родственников. Но Мане так хотелось писать именно обольстительную Валентину, новая модель ему никак не удается: возникшая на полотне особа не похожа ни на Валентину, ни на Эдму. Впрочем, полотно с его чистыми красками и восхитительной свежестью хуже от этого не становится.

Оно подарено молодому итальянскому художнику Джузеппе де Ниттису - Мане провел у него в начале июля несколько дней в Сен-Жермен-ан-Лай и хотел хоть как-то отблагодарить за гостеприимство. Пока живописец подумывает о традиционной поездке в Булонь, чтобы провести там самую жаркую часть лета, развитие внешней политики неожиданно принимает весьма угрожающий оборот. 19 июля Наполеон III объявляет войну Пруссии.

Воистину "Сад" стал финальным аккордом длительного периода; захваченный водоворотом событий, Мане в течение нескольких месяцев не сможет даже помышлять о живописи (Насчитывается около дюжины произведений, выполненных в 1869 году; около десятка - в 1870 году).

|

ПОИСК:

|

© BIOGRAPHY.ARTYX.RU, 2001-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://biography.artyx.ru/ 'Биографии мастеров искусств'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://biography.artyx.ru/ 'Биографии мастеров искусств'